Из «Записок иркутского жителя» И. Т. Калашникова

22 октября 1797, Иркутск — 8 сентября 1863, Санкт-Петербург

В начале настоящего (XIX — Б. Ж.) столетия Иркутск имел более вид грязного уездного городка или даже большого села, нежели столицы Сибири, как называли его тамошние жители по пребыванию там сибирских генерал-губернаторов.

После проливных дождей многие из иркутских улиц были непроходимы: на площадях образовывались беспредельные лужи. Проезда по ним почти не было.

Невысыхаемая грязь не была, однакож, единственным достоинством иркутских улиц; они были сверх того косы и кривы, тянулись как им было удобнее, не удостаивая городской план ни малейшего внимания. Дома то высовывались вперед, как бы желая взглянуть, что делалось на улицах, то пятились назад, как бы стараясь уединиться от городского шума; многие, особенно в так называемых солдатских улицах, склонившись долу после долговременной службы, преспокойно доживали на боку свои последние дни. К довершению картины город был украшен тысячами колодезных столбов, торчавших из каждого огорода, с превеликими очепами, или, как называли в Иркутске, жеравцами, — словом, город имел, как сказал я выше, вид большого села, где на грязных улицах гуляли коровы, стадами бегали собаки и по временам плавали утки.

Наконец для этой сельской картины настал черный день. День этот был приезд в Иркутск гражданского губернатора Николая Ивановича Трескина в 1808 году.

Трескин неутомимо принялся за благоустройство города. Площади были подняты и осушены; на улицах, не только главных, но и второстепенных, положены гати. Все это производилось колодниками, или как называют их (их – Б.Ж.) — «несчастными». Инженеров путей сообщения в то время Иркутске еще не было; поэтому работы производились под руководством также ссыльного, некоего Гущи, который ходил в каком — то импровизированном им самим мундире, в виде начальника. Имя Гущи было известно всем в городе с мала до велика. Рабочих, бывших под его начальством, иначе не называли как гущинскою командою.

Появление гущинской команды особенно было неприятно для владельцев тех домов, которые, по вольности дворянства не уважали городского плана. Трескин хлопотал не только об осушении улиц и площадей, но и о том, чтобы выпрямить кривизны и косины и дать городу, елико возможно, наружность благоприличную. Спору нет, что благоприличие — вещь хорошая, но только уж слишком нецеремонно поступали с домами, стоявшими не по плану. Согласие домовладельцев тут было дело излишнее. Бывало, явится гущинская команда — и поминай как звали. Если же не весь дом стоял не по плану, а только какая-нибудь особенно смелая часть его вылезала вперед, то без церемонии отпилят от него сколько нужно по линии улицы, а там и поправляй его, как умеешь. Если хозяину поправить дома было нечем, то он ежился с семейством в остальной части, а полураспиленные комнаты так себе и стояли на показ иногда целые годы.

Один купец, по прозванию, помнится, Скоробогатой, долго упрямился и не хотел сломать своего дома. Домик в самом деле был красивенький и хорошо прибранный, по изысканному вкусу хозяина, который и сам был человек щеголеватый и даже несколько щепетильный. В одну прекрасную ночь, когда Скоробогатой спал спокойным сном, как человек вполне до кому мечтанию, как он женится и заживет весело с супругою может быть, предавался слад в своем уютном и красивеньком домике; может быть, мечтал и о тех переменах, какие предполагал в вдруг раздается на кровле роковой визг пилы… Труба архангела, возвещающая кончину мира, едва ли была бы для него более ужасною! Сколько ни упрашивал, сколько ни умолял бедный купец об отсрочке разрушения своего маленького рая, неумолимый Гуща продолжал свое дело — и половины дома как не бывало… Каменных домов (в Иркутске — Б. Ж.) было очень мало: едва ли насчитывалось десятка три. Из казенных каменных зданий самое красивое, по странной игре случая, было тюрьма, или, как называли в Иркутске, острог…

Лучшие деревянные дома, исключая одного, в котором владычествовал откуп, принадлежали казне, как — то: генерал-губернаторский, губернаторские зимний и летний и вице-губернаторский.

Частные деревянные дома в городе принадлежали большей частью купцам и мещанам; имели дома и чиновники, но небольшие и бедные. Судя по домам, можно думать, что тогдашние чиновники или жили одним своим жалованьем, или, если и пользовались от трудов своих, то весьма скудными даяниями…

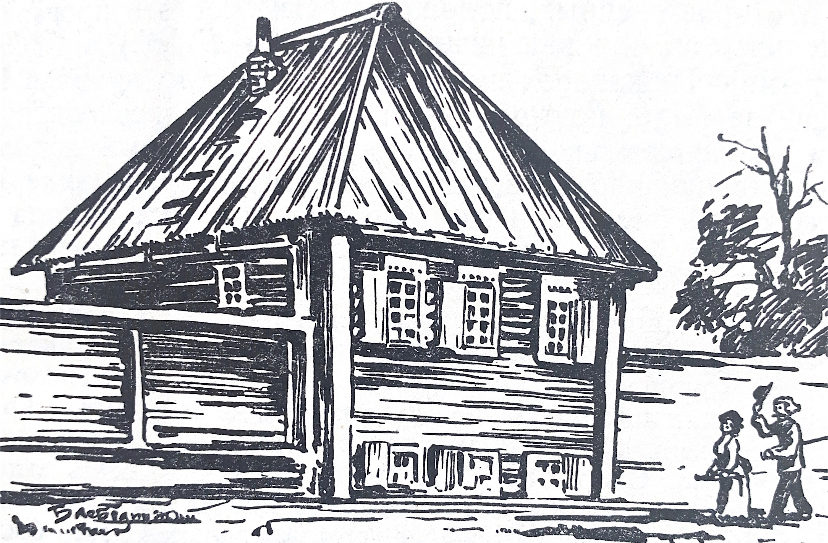

Постройка домов мало улучшилась и в управление Трескина. Бывший при нем архитектор имел необыкновенное пристрастие к высоким крышам. Крыши, поставленные им на выстроенных им деревянных домах, иногда в полтора раза были выше самих домов и напоминали прежних солдат в безмерно высоких трехугольных шляпах.

Всех домов, каменных и деревянных, при выезде моем из Иркутска в 1822 г. насчитывалось до 2000, а жителей до 15 000 человек.

…Судя по выговору и самостоятельности характера иркутских старожилов, можно полагать, что они происходят от за шедших в Сибирь новгородцев, рассеявшихся после погрома при Грозном.

Самостоятельность в первом десятке настоящего столетия, до приезда губернатора Трескина, особенно проявлялась в сословии купцов, составлявших аристократию Иркутска. Замечательно, что среди них не было ни одного раскольника; все они брили бороды и носили фраки.

Гордость их нередко доходила до дерзости; главнейшие из них не ломали, как говорится, шапки и пред главными начальниками.

Не извиняя дерзости, нельзя, однакож, не сказать, что самостоятельность купечества имела свою хорошую сторону. В городе, где не было дворянства, кроме бедных и безгласных чиновников, купеческое общество одно составляло некоторый оплот самоуправству и беззаконию, столь обыкновенному в прежнее время в отдаленных провинциях. Если притеснения переходили меру терпения, купцы приносили жалобу высшему правительству. Жалобы их нередко были признаваемы уважительными. К сожалению, не всегда они умели пользоваться вниманием правительства: успех их жалоб еще более надувал купеческую спесь. Даже и в начале управления Трескина она не хотела уняться. Я помню случай, что купец высокого роста и гордейшего характера, вошедши в собрание, где был и Трескин, поклонился и, наклонив голову, не разгибался, ожидая, пока все станут на ноги и ему, в свой черед, поклонятся…

Чиновники иркутские были большей частью люди бедные и безответные, загнанные, невольные орудия самовластия. Каждый жил кое-как своим домишком, своим хозяйством и искал удовольствия только в своем семействе. Бывали и исключения, но весьма немногие. Это продолжалось до приезда Трескина, когда явился в чиновничьем мире новый элемент: земские. Под этим словом разумелись исправники и заседатели земских судов. Они начали вести жизнь роскошную, ввели сильную картежную игру и шампанское, до того мало известное Иркутску. Надобно заметить, что земские были почти все приезжие, учившиеся в университетах, люди цивилизованные. Они смотрели свысока на уроженцев Иркутска, и те сами чувствовали, что им равняться нельзя с этими великими людьми.

…Городские удовольствия иркутских жителей были весьма незатейливы и немногосложны. Некоторыми равно пользовались как богачи, так и бедняки. Таковы были, например, вертепы. Это были передвижные кукольные театры, украшенные разно цветными бумагами, обыкновенно в два яруса. Между ярусами находилось пустое пространство настолько, сколько было нужно, чтобы просунуть туда руку для вывода кукол, утвержденных на палочке. Содержание представляемых пьес было духовное. В верхнем ярусе представляли поклонение пастырей и волхвов при рождестве Иисуса Христа, бегство в Египет, крещение; в нижнем выводили Ирода, представляли избиение младенцев, смерть Ирода, похищение души его злым духом в ад, представленный в виде змеиной головы, наконец, погребение тела Ирода, потом пляску Иродиады, его дочери. Тут были придуманы некоторые сцены, то трогательные, как например, плач матерей о своих детях, то забавные, как казалось, по крайней мере, для детей. Представление сопровождалось пением хора.

После вертепа представляли иногда нечто вроде водевилей. В особенной моде было представление польского шляхты (шляхтича, дворянина — Б. Ж.) и его слуги. Смысл этой великой драмы в том состоял, что плут и наглец слуга издевался над глупым и тщеславным шляхтою. Это насмешливое направление показывает, что и сочинение «Шляхта и его слуга» также вывезено из Киева.

Вертепы обыкновенно носили на святках вечером. В первый день Рождества Христова ходили утром по домам христославщики из малолетков нашего круга. Некоторые из них, воспитанники младших классов семинарии, славили Христа по латыни…

Тяжелая година, давившая много лет судьбу Иркутска, имела сильное влияние как на детские, так и на общие удовольствия. Все, что выходило из ряда официальных занятий, как — то постепенно чахло и наконец замерло. В том числе зачах и публичный театр.

Публичный театр был устроен в первых годах настоящего столетия. Здание, в котором он помещался, не было, признаться сказать, из числа великолепных: это был одноэтажный деревянный дом, вросший в землю. В нем была выкопана глубокая яма, в которой были устроены сцена, партер и Ложи, помнится, в три яруса. Все было улажено как следует: оркестр находился перед сценой, сцена была возвышена и довольно обширна, кулисы и передняя занавеса были весьма удовлетворительны, декорации переменялись скоро, машины были довольно исправны. Актеры были выбраны из гарнизонных солдат; некоторые из них играли очень недурно; особенно отличался какой-то Рожкин. Актрисы были из ссыльных женщин, вероятно, игравших прежде на театрах: по крайней мере, игра их очень нравилась.

На Иркутском театре играли комедии, драмы — большей частью Коцебу, — водевили, а иногда и волшебные оперы. Я помню, как однажды в какой — то волшебной опере подлежало спуститься с неба гению. Он начал спускаться на облаках; вдруг веревка оборвалась, и бедный гений едва не сломил себе шеи…

Каков бы ни был гарнизонный театр, но он составлял раз влечение в единообразной иркутской жизни. Наконец и его не стало, и только полуразрушенный дом напоминал долго, говоря классическим языком, о торжествах Талии и Мельпомены, пока не явилась гущинская команда и не наложила на него свою роковую руку…

Публичный театр не возобновлялся во все время управления Трескина; были только три частные спектакля в 1816 г…

Спектакли составляли удовольствие высших сословий города; собственно же парадных увеселений и пиршеств в бытность мою в Иркутске не было, исключая одного, по случаю получения известия о взятии Парижа летом 1814 года. Это известие, полученное в Петербурге 8 апреля, пришло в Иркутск не ранее июня…

Праздник начался церковным парадом. Шествие открыли пять или шесть десятков (человек — Б. Ж.) инвалидной команды, увенчанных, за неимением лавров, березовыми ветвями, по том шли казаки, предшествуемые трубачами, которые, быв незадолго перед тем сформированы, производили на трубах невыносимый визг и вой. Затем шел гарнизонный полк и в заключение четыре пушки гарнизонной артеллерии. Словом, была двинута вся военная сила Иркутска. По окончании молебствия производилась пальба из ружей и пушек. Несмотря на свою оригинальность, парад все-таки произвел большой эффект, потому что сердца зрителей были наэлектризованы радостью совершившегося события.

После парада высшее общество было приглашено на обед и бал, а для народа было выставлено вино. В продолжение по пойки много совершилось смешных сцен, и немногие из пирующих пришли домой без синяков и разбитых носов. Балы при Трескине имели в себе много оригинального. В доме губернатора они давались раз в год, в именины губернаторши, 21-го января. К этому дню съезжались в Иркутск земские почти со всей губернии; также собирались бурятские тайши, или начальники бурятских родов.

Бал открывался польским, где вместе с музыкой пели казацкие певчие, обыкновенно «Гром победы, раздавайся!» или «Польскими летит странами»; после польских начинались экосезы, матрадуры, вальсы; в позднейшие годы взошли на сцену и кадрили. Танцевали молодые чиновники, преимущественно земские, молодые чиновницы, дочери чиновников и купцов … Главнейшая суть, ядро бала, были не немецкие вывертки, а чистейшая Русь, во образе некоего Ивана, ссыльного, кажется, и служанки губернатора Софьи. Ванька и Сонька, как их тогда без церемонии называли, танцевали казачка и русскую. Ванька, мужчина среднего роста, хорошо сложенный и довольно красивый, действительно очень ловко выметывал ногами и во всех движениях показывал цыганскую удаль. Сонька также была весьма недурна собою и танцевала с большой энергией. Вообще в пляске их было много дикого, вакхического, но это и нравилось тогдашней иркутской публике.

Случалось, что среди бала вдруг раздавалось удалое пение полицейских песельников, составленных из полицейских солдат и ссыльных под управлением городничего Карташева, мастера и охотника петь. Полицейский хор пел весьма складно и живо.

Бал оканчивался не котильоном, не мазуркой, а некоей восьмеркой, природным иркутским танцем, вроде деревенских хороводов.

В торжественные дни и в именины генерал-губернатора давались балы городским головою или целым купеческим обществом. Гости приглашались печатными билетами, отличавшимися необыкновенным красноречием. Для образца я приведу один билет, которым городской голова Медведников приглашал на бал по случаю тезоименитства государя императора Александра Павловича 30 августа 1816 г.: «Иркутский градской глава Прокофий Федорович Медведников, — сказано в билете, — движим будучи верноподданническим благоговением ко всерадостнейшему тезоименитству всемилостивейшего государя и желая ознаменовать торжественный для всех сынов России день сей приличным празднеством, дабы, соединя верноподданнические чувствования, усугубить общую радость, покорнейше просит пожаловать сего августа 30-го числа 1816 года, пополудни в 6 часов, на бал в новую биржевую залу».

Кроме биржевой залы, общественные балы давались иногда в Портновском саду, а до устройства его в Комендантской роще. Роща эта стояла далеко от реки, воды в ней вовсе не было, а между тем нельзя же быть саду без фонтанов. Чтобы пособить горю, чей-то гениальный ум придумал поставить за решеткою сада две пожарные трубы, от них рукава провести в сад, а наконечники скрыть в группе дерев, где держали их полицейские солдаты. Когда стали собираться посетители, им провизированные фонтаны были пущены и привели неожиданностью своею в восторг зрителей… Но каково было полицейским, целую почти ночь стоявшим под проливным дождем.

По приезде в Иркутск генерал — губернатора М. М. Сперанского иркутские балы совершенно изменили свой полуазиатский характер. Для большего соединения общества было положено в 1819 г. основание Иркутскому благородному собранию. Приехавшие с генерал-губернатором молодые люди внесли в состав танцев совершенно новые элементы и совсем стерли с лица земли несчастную восьмерку, которая после того кое-как приютилась на окраинах города, в солдатских улицах и являлась только украдкою на «капустках»…

«Капусткою» назывался сбор девиц и женщин для рубки капусты общими силами, или помощью, как говорят в деревнях. Это было в обыкновении в домах и богатых, и бедны, и чиновнических, и купеческих — словом, у всех жителей Иркутска. Старушки обрубали вилки, мальчишки подхватывали и ели кочни, а девушки и молоденькие женщины рубили капусту, напевая разные песни… Бывало, звонкие голоса певиц далеко разливаются по улицам и невольно влекут прохожих в знакомые им дома. По окончании рубки всех гостей угощали обедом, чаем, и потом начиналась пляска…

В самом угощении прежнего времени были в Иркутске замечательные особенности. В какой час дня ни зашли бы вы в гости, утром ли, в полдень ли, вечером ли, ночью ли, — вы не избегнете, чтобы вас не угостили чае. Кофе употреблялось только в богатых домах.

Пить чай досыта почиталось невежеством. Старые люди говорили, что гости должны пить одну чашку, три чашки пьют родственники или близкие знакомые, а две — лакеи.

Подаваемые сласти брали, но есть их также считалось не учтивостью. Гостья брала их и клала куда-нибудь подле себя. Между тем мужчин угощали домашними наливками; виноградные вина были дороги и употреблялись мало. Доставка их в Иркутск была крайне затруднительна. После чаю подавали пунш, наиболее с кизлярской водкой, и только в самых богатых домах подавался пунш с ромом.

На богатых свадьбах, само собою разумеется, играла полковая музыка, а на бедных (как и на вечеринках) играл большей частью известный тогда всему городу слепой скрипач, или, как называли его в Иркутске, Митька — слепой. Митька был весьма замечательное явление. Слепой от рождения, он не только играл на скрипке разные песни, танцы и духовые концерты, которые сопровождал пением, но и делал сам скрипки. Память и слух его так были изощрены, что он изучил по слуху целые кафизмы наизусть и читал их в церкви вместо дьячка. Бывший в Иркутске комендант генерал Сухотин даже сделал Митьку — слепого регентом военного певческого хора…

Фортепианная игра в Иркутске почти была неизвестна. Едва ли в трех или четырех домах были фортепианы; зато в большом употреблении были гусли, и двое из ссыльных отлично играли на них. Фортепианного учителя не было, кроме одного, также ссыльного, Антона, игравшего довольно плохо разные танцы…

Оркестр, бывший в Иркутске в мое время, был оркестр гарнизонного полка, игравший только марши и танцы, в стари ну весьма незатейливые и немногосложные; поляк Савицкий некоторое время дирижировал этим оркестром и подвинул его вперед… Но главное достоинство этого оркестра состояло в том, что он был в Иркутске единственным и гремел — худо ли, хорошо ли — на всех торжественных балах и обедах.

Вокальная музыка имела больше представителей. В одно время Иркутск имел три хора: архиерейский, солдатский и казацкий… Хор казацкий, обучаемый весьма опытным учителем, обыкновенно из ссыльных, пел весьма искусно и прекрасно исполнял концерты Бортнянского, особенно известную ораторию «Воспойте, людие, благолепу песнь в Сионе».

Начало образования в Иркутске относится к 1781 году, когда была учреждена там первая народная школа, но образование долго только мерцало, как сумерки, и даже годах настоящего столетия не было заметно еще влияния науки в общей массе народонаселения, может быть, потому, что образование массы зависит наиболее от женщин, а для женщин в Иркутске не было никакого училища. Они учились грамоте кое-как, самоучкою, на медные деньги, и притом не все, а только избраннейшие чада фортуны; прочие были большею частью безграмотные или весьма малограмотные, читали и особенно писали пополам с грехом. Но нет правила без исключения. Я говорил уже в первой части моих записок о дочери купца Полевого, удивившей меня своими познаниями. Сверх того, я знал еще одну даму, также из купеческого сословия, весьма умную, начитанную, которая гордилась тем, что дважды прочитала несколько томов in quarto древней и римской истории Роллена в переводе знаменитого Василия Кирилловича Тредьяковского: подвиг, которым, по справедливости, можно было хвалиться. Таким образом, несмотря на этот, однакоже, общий недостаток образования, и тогда были уже между женщинами, тем более между мужчинами, замечательные личности, ярко выдававшиеся своими достоинствами из общей массы населения. Особенно это следует сказать о втором десятилетии (XIX в. — Б. Ж.). Жажда познаний особенно пробуждалась с большей энергией между молодыми чиновниками… Стремление молодых чиновников к просвещению преимущественно проявлялось в казенной экспедиции. Чиновники, стремившиеся к про явлению своих духовных сил, разделялись на два рода: одни устремились к музыке, другие — к наукам и в особенности к русской литературе.

Любители музыки составили певческий хор, наняли учителя, квартиру и собирались туда для пения два или три раза в неделю, наконец разучили несколько концертов и пели в церквах, иногда одни, иногда в соединении с певчими казацкими. Многие из них имели хорошие голоса.

Чиновники-литераторы изучали грамматику, риторику и поэзию, писали сочинения прозой и стихами, не для печати, не для славы, а так, con amore, единственно для упражнения, для домашнего обихода…

Один из этих чистых любителей искусства, восторгавшийся победами нашими в Отечественную войну, сочинил большую торжественную оду на изгнание французов под названием «Торжество России». В этом стихотворении не только направление было державинское, но как — то проскочили даже целиком две три строчки с небольшими изменениями, ради благопристойности… Для ознакомления читателя с иркутскою музою тогдашнего времени я приведу из этой пресловутой оды несколько строф:

Летит чудовище (т.е. Наполеон)

и скипетром железным

Повсюду сеет страх и смерть.

Крылами рассекает бездны,

На вечной оси движет твердь;

Народы рабству покоряя

И в пепел грады обращая,

Колеблет троны , силы власть.

Разверзла челюсти геена,

Объята пламенем вселенна,

И всюду бедствие, напасть!..

И в Иркутске кто не знал, кто не имел стихов Державина? Всякий грамотей, часто не знавший правописания, поставлял непременным долгом списать несколько од великого поэта, в особенности «Бог», «На счастье», «Вельможа», «На взятие Измаила», «На покорение Варшавы». Многие помнили их наизусть и любили цитировать. Чем стих был высокопарнее и громче, тем более нравился…

И вдруг посреди грома и шума державинских стихов раз дался мелодический, нежный, чудный и неслыханный дотоле голос Певца в стане русских воинов. Сначала были этим не вольно поражены; не могли еще долго расстаться с громом Державина, сильно сроднившимся с душою, наконец мало — по малу стали прислушиваться к музыке Жуковского и чуять более и более сладость его стихов… Несмотря однакоже на угасание Державина, данное им направление поэзии долго еще пре обладало над умами иркутского большинства, даже и после ознакомления с Жуковским. Поэтому приведенная мною выше торжественная ода произвела в мало пишущем тогда Иркутске большой фурор.

В Иркутске не было тогда никакой библиотеки, кроме гимназической, подаренной иркутскому народному училищу Екатериною II. В ней заключались лучшие творения древних и новейших, разумеется тогдашних, писателей; даже была пресловутая Энциклопедия — плод философов восемнадцатого века. Гимназия увеличивала ежегодно состав библиотеки, выписывая новые книги, но никто из жителей Иркутска не имел права пользоваться ее сокровищами, как будто прямое назначение ее книг было гнить без пользы.

Книжных лавок также не было, а выписывать книги из Петербурга или из Москвы стоило дорого, было хлопотливо и не всегда верно: о дальних подписчиках в тогдашнее время книгопродавцы столичные не слишком много беспокоились. Самые газеты и журналы были довольно редки и выписывались преимущественно присутственными местами и притом всегда более одни «Московские ведомости». Для внутренних и сибирских губерний Москва была как — то знакомее Петербурга… Жизнь в Иркутске была исключительно семейная. Никаких мест, где бы можно было убивать время за картами или прогуливать иногда последние крохи бедного жалования, не было вовсе. По приезде Сперанского было учреждено благородное собрание, но туда собирались только раз в неделю. Во всем городе был один трактир, да и в тот заходить считалось бесчестием: туда заглядывали только отчаянные гуляки, которые составляли весьма малочисленное и резкое исключение.

…В 1805 году была открыта в Иркутске гимназия с уездным и приходским училищами.

Директором иркутских училищ был определен некто Кранц. Сначала поступили в гимназию учителя из упраздненного главного народного училища, а потом для занятия учительских должностей приехали молодые люди из петербургского педагогического института. Тогда преподавание в гимназии обнимало все факультеты наук, вмещавшиеся в университетах, только в элементарном размере… Сверхнаук преподавались языки европейские: латинский, французский и немецкий и азиатские: китайский и японский…

При открытии гимназии поступило в нее 30 учеников. В пер вые годы состояние ее было весьма удовлетворительно, но потом, не будучи покровительствуема местным начальством, смотревшим на нее, как на заведение не нашего прихода, гимназия при плохом ближайшем управлении клонилась к упадку и, наконец, при директоре Миллере, родом немце, пришла в окончательное расстройство… Ни прежде, ни после гимназия не страдала так ни в учебном, ни в хозяйственном отношении, как при этом многоученом муже. Самый дом гимназический пришел в разрушение; зимних рам не вставляли, да и в летних были многие стекла разбиты и заклеены бумагой, многие из дверей выбиты, стулья столы переломаны. В самые лютые морозы, случалось, не топили печей, потому что, вероятно, дровяные деньги употреблялись почтенным директором на другое назначение; учителя и ученики в классах сидели в шубах…

Жители потеряли всякую доверенность к гимназии и пере стали отдавать туда своих детей. Число учеников, постепенно уменьшаясь, дошло до жалкого количества — десяти человек, так что на каждого учителя приходилось не более двух. По причине частого отсутствия учителей преподавание в гимназии почти прекратилось, и ученики большую часть классного времени проводили в разных шалостях. Начитавшись какого — то старинного романа, где героем был разбойник Ринальдо-Ринальдини, они сами вздумали представлять разбойников: где-то около города устроили притоны и шуточным нападением пугали ездивших по дороге женщин…

Между тем нельзя не удивляться, что, несмотря на много различные шалости, на праздное большей частью препровождение времени, на плохое учение, в молодых умах все-таки тлелся огонь науки, и потом, при обстоятельствах более благоприятных, многие из этих подражателей Ринальдо-Ринальдини усовершенствовали свои познания и сделались замечательными или, по крайней мере, полезными членами общества. Таким образом, гимназия даже и в период самого крайнего своего упадка все — таки приносила пользу самым существованием своим, даже одним своим именем, поддерживая в молодых умах любовь к науке и вливая в души своих питомцев жажду образования.

Старая Сибирь в воспоминаниях современников.

Сост. Б. Жеребцов. Иркутск, 1939.