По заповедным дебрям. Герасим Успенский

Отрывки из книги

Мы публикуем главы из книги Герасима Успенского «По заповедным дебрям». Первое издание этой научно-художественной повести вышло в 1952 году

В этой книге Герасим Успенский рассказал о своей жизни и работе в Баргузинском заповеднике, подарив нам, потомкам, уникальную возможность подсмотреть, как жили люди на берегах великого озера без малого сто лет назад — ведь события повести приходятся на первые десятилетия ХХ века, и даже современники писателя в 50-е годы подчас не верили, что он застал эти места до такой степени дикими и безлюдными. Всё, о чем пишет Герасим Успенский, происходило на самом деле. Ему нет необходимости выдумывать, так как за десятки лет путешествий он сохранил в своей памяти много интересных наблюдений и воспоминаний.

Герасим Александрович Успенский родился в 1905 году в семье сельского учителя. Детство и юность он провел в небольшом селе среди обширных лесов, богатых разнообразной дичью. Еще будучи двенадцатилетним мальчиком, он часто сопровождал своего брата в охотничьих походах и постепенно сам стал охотником. Полюбив природу, Герасим Успенский решил посвятить себя ее изучению и мечтал о редкой в то время специальности зоолога-охотоведа.

В 1930 году, окончив Московский институт звероводства и охотоведения, он был направлен на работу в зверосовхоз под Москвой. Но стремление к наблюдениям в природе и путешествиям по диким, малоизученным местам было настолько велико, что он покинул спокойную работу в зверосовхозе и отправился в экспедицию.

Герасим Успенский побывал на Крайнем Севере и в глухих таежных местах Восточной Сибири. Около двух лет провел в тайге на северо-восточном берегу Байкала, где находится известный Баргузинский соболиный заповедник. Его любовь и глубокое восхищение Сибирью нашли свое воплощение в книгах для детей и юношества, писать которые он начал с 1950 года, имея за плечами более чем двадцатилетний стаж научной работы.

По вступительной статье ко второму изданию книги, Ленинград, 1956 г.

От автора

После выхода первого издания книги «Заповедные дебри» я получал много писем от людей разных возрастов и профессий… В двух письмах говорилось, что я не совсем правильно описываю некоторые местности в Прибайкалье как глухие, безлюдные и что на самом деле там имеются рыбозаводы, поселки, электростанции. Этим читателям я позволю себе напомнить, что описываемые в книге события происходили более двадцати (т.е. на текущий момент порядка 80, — ред.) лет назад, когда многих существующих теперь у нас заводов и других сооружений еще не было, а виденные мной местности на самом деле были и глухими, и безлюдными. … Но именно бурное строительство и связанное с ним преобразование природы и заставляет гас быть особенно внимательными, бережливыми к тем уголкам нашей прекрасной природы, которые решено оставить в нетронутом виде …как живые лаборатории, где познаются многие естественные законы, управляющие жизнью органического мира.

По льду Байкала

Целую неделю я прожил в Иркутске. За это время мы с Петей получили отправленный из Москвы экспедиционный багаж и тщательно его пересортировали. Петина мать не очень-то признавала мясные консервы, которые я отправил из Москвы в большом количестве, и собирала нам на дорогу разную домашнюю снедь. Напекла каких-то особенных булочек, наделала пельменей, наложила в мешок разных супов, молока. Это не оговорка! Сибиряки зимой действительно так делают: замораживают в низких кастрюлях суп, щи, молоко, а потом вытряхивают их из посуды – и получаются крепкие круги, питательного льда, который можно возить по морозу в мешках, в корзинках, в чем угодно. Путешественнику стоит лишь положить в котелок кусок такого льда, поставить на костер – и через полчаса уже готов аппетитный горячий суп, как будто только что из кухни. Особенно удобны замороженные пельмени: из них сразу можно приготовить и бульон, и второе.

От Иркутска до Баргузинского заповедника около семисот километров, но только половину этого расстояния можно проехать по железной дороге, а остальную часть пути нужно будет преодолевать на санях, по малоезженным таежным дорогам.

Поздно ночью мы, то есть я, Петя и Кеша Тарасов, сели на поезд, идущий на восток, и распрощались с Иркутском.

Поезд был местный, неторопливый, делавший остановки почти на каждом разъезде. Мне это было на руку, так как если бы мы поехали на скором, то проскочили бы еще ночью большую часть Кругобайкальской дороги, красивейшей в мире.

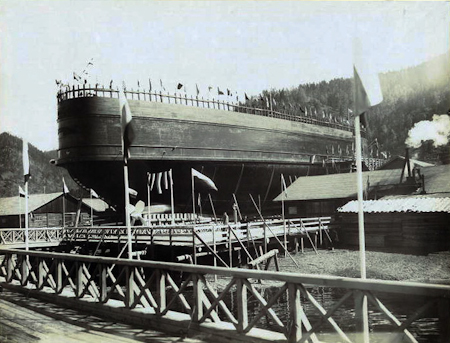

Свыше пятидесяти лет тому назад Великая Сибирская железная дорога, достигнув Байкала, обрывалась. Дальше поезд потихоньку заходил на палубу длинного парома-ледокола, который перевозил его через Байкал и выгружал на берег у станции Мысовой. На эту операцию уходило много времени, особенно зимой, когда ледокольному парому приходилось преодолевать крепкий лед. Кроме того, как ни велик был паром, но всё же на нем помещалось лишь несколько вагонов. Поэтому длинные составы перевозились в две-три очереди.

Такое неудобство особенно сказалось во время русско-японской войны 1904 года, когда приходилось отправлять на Дальний Восток войска и много разных военных грузов. Однако русские железнодорожники нашли выход из положения. Они воспользовались тем, что лед на Байкале достигает до двух метров толщины и может выдержать громадную  тяжесть. Зимой положили на лед рельсы, и поезда почти без задержки стали ходить через Байкал до самой весны.

тяжесть. Зимой положили на лед рельсы, и поезда почти без задержки стали ходить через Байкал до самой весны.

Лишь много времени спустя была, наконец, построена железная дорога в обход южной части Байкала, которая соединила концы разорванной сибирской магистрали.

Для прокладки полотна этой дороги пришлось вырубать террасы в отвесных береговых скалах, пробивать множество тоннелей, строить сложные мосты через расщелины.

Кругобайкальская дорога имеет немногим более двухсот километров длины, но в нее вложен гигантский труд и огромные средства.

Наш поезд шел по каменному карнизу, то погружаясь в кромешный мрак тоннелей, то снова выныривая на дневной свет.

Внизу лежал Байкал, белый и шершавый от неровного торосистого льда. Здесь его ширина около шестидесяти километров, но берега – и наш, и противоположный – возвышаются горными цепями и скрадывают ширину озера. Кажется, что это просто очень широкая река лежит, скованная льдами, между высокими дикими берегами. Воздушный простор, очерченный резкими, сверкающими на солнце линиями утесов, казался невероятно глубоким. Так и хотелось воскликнуть: как много у нас на земле хорошего, чистого воздуха!

Иногда стена береговых скал внезапно разрывалась, поезд грохотал по мосту и в просвет ущелья виднелись вереницы ближних и дальних сопок, косматых от покрывавшей их нетронутой вековой тайги.

Я обратил внимание на то, что вдоль нашего берега, у самой воды возвышаются какие-то белые купола, вроде копен сена, засыпанных снегом. Эти «копны» тянулись по берегу бесконечными рядами, насколько хватало глаз. Петя заметил, что я пристально смотрю на эти странные предметы, и сказал:

Я обратил внимание на то, что вдоль нашего берега, у самой воды возвышаются какие-то белые купола, вроде копен сена, засыпанных снегом. Эти «копны» тянулись по берегу бесконечными рядами, насколько хватало глаз. Петя заметил, что я пристально смотрю на эти странные предметы, и сказал:

— Это сакуи — ожерелье старика Байкала!

— А что такое — сакуи?

Петя объяснил, и оказалось, что всё очень просто. Зимой Байкал долго не замерзает. Уже в начале декабря, когда приходят крепкие морозы и всем рекам и озерам полагается замерзнуть, Байкал еще сопротивляется холодам. Он ревет под страшными зимними штормами, беспрестанно ломает лед, нагромождает торосы и яростно бьет о скалистые берега своими тяжелыми, крутыми волнами. Брызги волн беспрерывно смачивают прибрежные камни, куски дерева, выброшенные на берег, а жестокий мороз тут же замораживает эту воду. Так, слой за слоем, нарастает лед на камнях и других прибрежных предметах, округляет их формы, превращает в ледяные копны. Это и есть «сакуи».

Вот подъехали к большой станции Слюдянка. Поезд здесь стоит двадцать минут, и мы бежим на вокзал, чтобы наскоро пообедать. В станционном буфете сидят разные люди, среди них много местных крестьян бурятов, рабочих с золотых приисков, а вот и группа охотников. Это настоящие промысловики, с маленькими легкими винтовками, с медвежьими ножами, с лыжами, обитыми звериной шкурой. Крупные волкоподобные лайки угрюмо лежат под столами и недоверчиво принюхиваются к ногам чужих людей, проходящих мимо. Охотники, видимо, едут куда-то на дальнее «белкование», туда, где хорошо уродились кедровые орешки и много зазимовало белок. Хотелось завязать разговор с этими людьми, но слышен второй звонок, и мы выходим из буфета.

Снова в путь. Опять скалы, тоннели, головокружительные повороты над пропастями. Незаметно подкрался вечер и прервал наши наблюдения за суровой природой.

Ночью приехали на станцию Татаурово. Здесь нам нужно покидать поезд и надолго расставаться с этим видом транспорта. Выходим из вагона. Глухая морозная ночь. Перед нами небольшое станционное здание, дальше видно несколько домиков, а кругом темно и пусто. В поселке все спят, окна наглухо закрыты ставнями, ни звука, ни огонька, даже собаки попрятались от холода.

Куда же нам деваться? В станционном домике зала ожидания не оказалось, только у билетной кассы есть небольшая пустая комната, скупо освещенная керосиновым фонарем. Оставаться здесь до утра нам не захотелось. Я было предложил пойти в поселок и попроситься на ночлег в какой-нибудь дом, но Петя отрицательно покачал головой:

— Здесь, на станции, ночью незнакомых людей никто не пустит!

Да, действительно, я и не подумал. Это ведь станционный поселок на большой магистральной дороге, а не глухая таежная деревня, где всякого случайного путника принимают как гостя.

Да, действительно, я и не подумал. Это ведь станционный поселок на большой магистральной дороге, а не глухая таежная деревня, где всякого случайного путника принимают как гостя.

Петя зашел в комнату дежурного по станции, а через несколько минут открыл дверь и позвал нас:

— Заходите сюда, тут тепло!

Дежурный оказался очень приветливым человеком. Он радушно позволил нам расположиться до утра в его конторке, где топилась чугунная печка и ярко светила лампа «молния». Завязался разговор. Из него дежурный узнал, что мы научные работники из Иркутска – едем в экспедицию. Это окончательно расположило его в нашу пользу, и он предложил нам поселиться у него в доме, пока соберемся в дальнейший путь. Гостеприимство железнодорожника пришлось весьма кстати, мы прожили у него целых пять дней, прежде чем удалось подыскать подводу до заповедника. В поисках этой подводы мы с Петей обошли все окрестные, редко разбросанные села – километров на пятнадцать вокруг станции. Был уже март месяц, крестьяне готовились к весенним работам, берегли для них лошадей, и никто не соглашался ехать с нами в дальнюю и трудную дорогу. А нам нужно было торопиться, чтобы успеть провести первый учет соболей по их следам на снегу. Каждый лишний день уходящей зимы был нам дорог, и мы не щадили ног и сил в своих настойчивых поисках.

В одном селе был организован колхоз, один из первых в том краю; он-то нас и выручил. Председатель колхоза, из бывших партизан, внимательно выслушал нашу просьбу, проверил документы, порасспросил про нашу работу, подумал и, наконец, согласился:

— Ладно, отвезем! Считать соболей – это нужно, однако! Есть тут у нас Лука-колхозник, ему как раз в Усть-Баргузине по своему делу побывать надо. Ушлый парень: все дороги до самого Витима знает! Он вас и повезет.

На следующий день мы тронулись в путь. Переехали по льду Селенгу и двигаемся по берегу ее притока – речки Итанца. Нашему возчику – «ушлому парню» – Луке Даниловичу лет под шестьдесят, и он действительно знает все здешние дороги.

Меня уже не удивляет, что Петя и даже Кеша, обращаясь к этому пожилому, бывалому человеку, называют его «паря». Это общепринятое сибирское обращение, оно равноценно таким словам, как «дядя», «папаша», «друг». «Парей» можно называть и старика, и подростка. На одном ночлеге в деревне я слышал, как мальчик лет двенадцати, обращаясь к своему чуть ли не столетнему деду, называл его «паря-дедушка»!

Наш багаж с трудом разместился в санях, сами же мы сидели поверх мешков и ящиков. Часто соскакивали и бежали за санями, чтобы согреться. Дорога извивалась по отрогам хребта Улан-Бугасы, то поднимаясь на пологий склон, то выходя на широкие ровные плато. На подъемах лошадям было тяжеловато, и мы им помогали, подталкивая сзади сани.

Всё реже встречаются обработанные поля, всё шире и гуще полосы леса, которые пересекает наш ненаезженный путь.

Зимняя тайга забайкальских нагорий угрюма и молчалива. Больше всего здесь сосен. Они стоят высокие, ровные, как колонны. Их голые стволы тускло отсвечивают темно-желтой корой. Их зеленые кроны высоко вверху едва слышно шумят от неуловимых движений воздуха. Этот шум не нарушает общей тишины, тишины такой, что от нее звенит в ушах. Только изредка слышится трескучий крик таежной птицы кедровки, да где-то дятел постукивает клювом по сухой коре. Внизу под деревьями растет низенький кустарник – багульник. На нем кое-где сохранились мелкие кожистые листочки с терпким запахом. Странно и беспомощно выглядывают эти листочки из-под иглистого снега. Под сводами древесных вершин пусто и торжественно.

Неужели здешняя тайга такая мертвая?

Где же ее многочисленные звери и птицы?

Что они, вымерли все или ушли отсюда? Нет, они здесь, они живы, и их на самом деле очень много! Только не увидишь их и не услышишь, если не знаешь, как это нужно делать. Стоит присмотреться хотя бы к следам на снегу. Они то и дело попадаются на нашем пути. Вот лисья стежка пересекла дорогу, вот – справа под багульником – набродили рябчики, вот целая тропа, протоптанная зайцами беляками, а вот и след сохатого.

Лука Данилович, как и большинство таежников, не называет солидных зверей их обычными именами, а употребляет разные охотничьи клички. Лось у него «черный зверь», медведь – «он» или «хозяин», а соболь — просто «зверь». Такая уж традиция. Она пошла от эвенков, от бурят, от якутов, – от древнего охотничьего суеверия. Старики говорили: «В тайге нельзя называть зверей по именам: они это услышат, испугаются и никогда не попадутся охотнику на глаза».

Много хлопот доставляли нам переправы через наледи. Что такое наледь? Это своего рода ледник, глетчер, который образуется вдоль русла лесной речки или ручья. Горные ручьи быстро текут, и, когда их начинают сковывать первые сильные морозы, образуя ледяные мостики и заторы, они широко разливаются у этих заторов, ищут обходов по сторонам. Потом всё залитое водой пространство замерзает, а сверху подходит еще свободная вода, разливается поверх льда и тоже замерзает, образуя второй, третий, четвертый его слои. Так, в первой половине зимы на месте ничтожного ручья может нарасти высокий и широкий ледяной вал с гладкими, покатыми краями. Перебираясь через наледь, даже хорошо подкованная лошадь скользит и падает, сани раскатываются то в одну, то в другую сторону, и вся упряжка может повернуться в обратном направлении.

Подъезжая к очередной наледи, мы принимались за работу. У нас были два топора и железная лопата; мы рубили ими лед, чтобы сделать его шероховатым, менее скользким. Кеша обычно отправлялся на поиски трухлявого, сгнившего ствола дерева. Притащив гнилушки, он толок их ногами в мелкую труху и посыпал ей лед. За день пути нам приходилось переваливать через девять-десять таких ледников. Каждый день мы проезжали не более 40-45 километров, – и это было хорошо!

Ночевали мы в редких лесных деревеньках, тесно окруженных тайгой и населенных главным образом охотниками-промысловиками. В такой деревне можно подъехать к любой избе: везде примут, обогреют, накормят путников и отведут им для ночлега лучшую половину дома.

Ночевали мы в редких лесных деревеньках, тесно окруженных тайгой и населенных главным образом охотниками-промысловиками. В такой деревне можно подъехать к любой избе: везде примут, обогреют, накормят путников и отведут им для ночлега лучшую половину дома.

Крестьянский двор в лесной Сибири – это не просто изба, а целый жилой «комбинат». К основному дому примыкает солидный бревенчатый сарай для скота, тут же амбар-кладовая, летняя «поварня» и – обязательно – баня. Всё обнесено высоким и крепким бревенчатым забором, даже палисадники под окнами огорожены не какой-нибудь легкой, ажурной загородкой, как обычно, а всё теми же лиственничными бревнами. Прямо не крестьянский двор, а целая крепость! Жизнь среди суровой природы, среди дикого леса выработала у людей стремление устраивать свое жилье понадежнее.

В доме у таежного сибиряка поразительная чистота и строгий, навек заведенный порядок – каждой вещи свое место. Предметом особой заботы и гордости хозяйки служит печь. Обыкновенная русская печь, в которой пекут хлеб, варят обед, но сделана она с особым старанием и любовью. Печь всегда чисто выбелена и нередко разрисована затейливыми народными узорами – петушками, елочками, цветами.

Во всех домах, где мы ночевали и бывали, полы – на «чистой» половине – застелены либо большими кусками древесной коры, либо циновками из тростника, а жители побережий Байкала застилают пол старыми рыболовными сетями. Всё это для того, чтобы полы не затирались ногами. Только по большим праздникам да во время молодежных вечеринок с полов снимается застилка и они, старательно выскобленные, белеют свежим деревом.

Гостей укладывают спать – смотря по возрасту — либо на полу, на шубах, либо на печи или на рундуке, который пристроен сбоку печи. Тому, кто ложится на этом рундуке, нужно иметь крепкий сон и спокойный характер, иначе… пропал отдых! Дело в том, что под рундуком обычно устроены клетки, в которых зимой содержатся куры, а эти почтенные птицы вовсе не приноравливаются к удобствам лежащего над ними гостя и поднимают галдеж как раз тогда, когда это совсем некстати.

Мне почему-то всегда доставался на ночь именно рундук, а петухи под ним попадались всё какие-то особенно голосистые. Впрочем, к курам я скоро привык и находил, что с ними как-то даже уютнее.

Привык я и к особенностям таежного говора, которые вначале меня немного удивляли. Во-первых, сибиряки очень любят слово «однако» и произносят его чуть ли не в каждой фразе. Во-вторых, почти все фразы, даже самые утвердительные, произносятся в вопросительном тоне, с ударением и подъемом голоса на последнем слове, например:

— Паря! Однако, ехать пора?!

— Ну что ж, запрягай, однако?!

И еще одна особенность: вместо слова «да» или «хорошо» при выражении согласия или положительном ответе сибиряк часто говорит «ну», да еще в вопросительном тоне: «Ну?»

— Ты поил лошадей? – спрашивает Петя Луку Даниловича. Тот отвечает:

— Ну?

Это значит: всё в порядке, поил. Вот и разберись тут с непривычки!

В районе реки Баргузина местные жители в разговоре букву «ш» заменяют на «с» и наоборот. Например:

— Я посел песком кошить шено.

Древний окраинный говор. Он, вероятно, сохранился здесь еще со времен Ермака Тимофеевича.

На пятые сутки пути мы подъехали к берегу Байкала. До этого он был отделен от нас низким лесистым хребтом. Остановились на ночлег в рыбачьей деревне Максимихе.

Дальнейший путь лежал по льду Байкала, через Баргузинский залив.

Дальнейший путь лежал по льду Байкала, через Баргузинский залив.

Трудности таежной дороги остались позади. Теперь уж не будет ни подъемов, ни загроможденных обломками скал распадков, ни упавших через дорогу вековых деревьев, ни наледей.

Лед на заливе был ровный, без торосов, – и на следующий день мы покатили по нему, как по хорошему шоссе. Однако на санях долго не усидишь, даже в собачьей дохе. Морозец – градусов двадцать с лишним, да к тому же на Байкальских просторах гуляет жгучий ветерок и пробирается под наши дохи то через рукава, то снизу из-под ног. Частенько приходилось соскакивать и бежать за санями, подобрав полы своих длинных одежд. Лука Данилович ворчал:

— Эх вы, зяблые! Садись, а то кони ходу просят!

Такие пробежки мы старались делать пореже и покороче, чтоб не сердить старика, да и бежать в меховой одежде долго нельзя: вспотеешь, а потом хуже будет!

Нужно признаться, – длительное пребывание на сильном морозе очень утомляет. Тело всё время испытывает напряжение, а вечером чувствуешь себя усталым, как после тяжелой физической работы.

Петя изобрел лекарство против этой «морозной» усталости. Вечером, когда мы располагались на ночлег, он наливал три четверти стакана крепчайшим горячим чаем, клал в него двойную порцию сахара, ложки две сливочного масла, а в заключение подливал немного водки или спирта. Эту смесь он называл «медведем».

Напиток действительно очень быстро согревал и как бы снимал усталость, но злоупотреблять «медведем» нельзя, – можно захмелеть, и тогда, вместо ожидаемой бодрости, наваливается еще более тяжелая сонливость.

Прямо перед нами посреди Байкала возвышалась странная горная громада. Как будто какой-то невероятно могучий великан, шутки ради, выломал в окрестных горах кусок высокого хребта вместе с тайгой и ее зверьем, да и поставил его прямо на байкальский лед, а к берегу привязал топким низменным перешейком. Это полуостров Святой Нос. Странный у него вид, странное и название. Какие силы Земли действовали здесь и когда они сотворили этот геологический каприз? Я жалел тогда, что плохо знаю геологию.

Соболиный заповедник

Лука Данилович прожил в Сосновке несколько дней, чтобы дать коням «передых», а потом уехал домой, сердечно распростившись с нами. Мы же за это время осматривались и знакомились с новым своим местожительством.

Кордон находится у устья речки Сосновки на ровной поляне у берега. Тайга обступает эту поляну с трех сторон, а с четвертой – Байкал. Вдали за его ровными просторами виднеется противоположный гористый берег, затуманенный голубой дымкой. Байкал здесь наиболее широк – от берега до берега почти семьдесят пять километров.

Кордон находится у устья речки Сосновки на ровной поляне у берега. Тайга обступает эту поляну с трех сторон, а с четвертой – Байкал. Вдали за его ровными просторами виднеется противоположный гористый берег, затуманенный голубой дымкой. Байкал здесь наиболее широк – от берега до берега почти семьдесят пять километров.

Если отойти от нашего берега по льду километров на пять и оглянуться назад, то взору представится незабываемая картина. Вдали, возвышаясь над всем, сверкает снегами цепь вершин Баргузинского хребта. На этих вершинах лес не растет, там каменистая тундра, или, как здесь говорят, «гольцы». На самых высоких вершинах снег не успевает растаять за короткое лето, и они круглый год белеют над темной зеленью хвойного леса.

Такие вершины здесь называют «белками». От полосы высокогорных гольцов склоны круто падают вниз и затем переходят в целую систему широких террас. Будто громадная лестница спускается к Байкалу и по всем ее необъятным ступеням разлилось зеленое море тайги.

На верхней ступени растут низкорослые редкие корявые деревца, замученные ветрами, стужей, слишком длинной зимой, – это полоса горной лесотундры. Ниже – деревья гуще, выше, пышнее; это уже настоящая тайга. Гребни второстепенных хребтов ощетинились соснами, лиственницами. Между хребтами в падях склоны покрыты непролазной чащей из елей, пихт, кедров. На нижней террасе, у самого кордона, лес особенно пышный. Здесь много лиственных деревьев – березы, осины, а в поймах горных речек растет сибирский осокорь.

Бегущие в Байкал реки прорезали в склонах главного хребта глубокие каменные ущелья, которые загромождены обломками скал, стволами упавших деревьев и заросли таким диким лесом, что там во многих местах еще не проходил ни один человек.

Зеленый океан тайги, от края и до края затопивший Баргузинские горы, соперничает в своей неповторимой красоте с Байкалом, этим бездонным озером- морем. Кордон стоит на своей поляне, как на острове, между двумя морями – зеленым и серо-голубым.

Из трех домиков Сосновки два принадлежат заповеднику, а третий – тот, что с каланчой на крыше, – маяк. Летом, когда по Байкалу ходят корабли, на этой каланче зажигают фонарь-мигалку и она оповещает всех рулевых, стоящих на ночной вахте, что здесь – устье реки, к которому можно подойти и бросить якорь, если в этом будет нужда.

На маяке живет всего одна семья, и все члены семьи состоят на государственной службе: они отвечают за зеленый огонек над крышей своего жилища, отвечают за то, чтобы этот огонек, невзирая ни на какую погоду, каждую ночь равномерно вспыхивал – угасал и снова зажигался, – подчиняясь размеренной работе своего точного механизма.

В домах заповедника живет тоже немного народа – начальник Зенон Федорович Сватов, пожилой человек с усами громадными и жесткими, как бивни моржа; три семьи наблюдателей да шкипер парусника «Соболь».

Зенон Федорович в первый же день зазвал нас к себе на квартиру попить чайку и побеседовать. Рад он был встрече со свежими людьми. Я сразу же проникся глубоким уважением к этому человеку, который прожил здесь, в глухой тайге, болёе двадцати лет.

На рабочем столе Зенона Федоровича стоит чернильный прибор, сделанный из ступни носорога, а на стенах комнаты висят рога антилоп, висит негритянский боевой щит из кожи слона и над ним скалит свои страшные зубы голова пятнистой гиены. С этих-то африканских вещей и начался наш первый увлекательный разговор со Сватовым.

Он рассказал нам, как попали сюда на Байкал эти вещи из Африки. Оказывается, в молодости Зенон Федорович был участником русской научной экспедиции в Центральную Африку. Эта экспедиция собирала разные материалы о природе африканских саванн и заготовляла для музея Академии наук шкуры и скелеты диких животных. Молодой препаратор Сватов обрабатывал и консервировал эти шкуры и кости. Сделал и для себя на память об Африке кое-какие вещицы, но интересно дальнейшее!

Он рассказал нам, как попали сюда на Байкал эти вещи из Африки. Оказывается, в молодости Зенон Федорович был участником русской научной экспедиции в Центральную Африку. Эта экспедиция собирала разные материалы о природе африканских саванн и заготовляла для музея Академии наук шкуры и скелеты диких животных. Молодой препаратор Сватов обрабатывал и консервировал эти шкуры и кости. Сделал и для себя на память об Африке кое-какие вещицы, но интересно дальнейшее!

Караван русской экспедиции обслуживали наемные носильщики-негры, а командовал ими англичанин-надсмотрщик. Такой же порядок завели английские колониальные власти – приставлять «своего человека» ко всякой иностранной экспедиции, проникающей в их «черные владения». Особую тревогу вызвал у английских чиновников приезд русских ученых: как же, ведь среди них есть «такие джентльмены», которые «не побрезгуют» спать с неграми в одной палатке, есть из одного котелка с ними, будут запросто беседовать с «черными» и вконец их «испортят».

К русской экспедиции был прикомандирован надсмотрщик – рыжий Джон. Это был отпетый негодяй. Он обращался с неграми хуже, чем с вьючными мулами, и не расставался с бамбуковым стеком и револьвером. Русские ученые возмущались, требовали от Джона изменить свое отношение к неграм, но тот только нагло свистел сквозь гнилые зубы и лихо сдвигал на затылок свой пробковый шлем.

Как-то Джон избил стеком пожилого, заболевшего лихорадкой негра только за то, что он недостаточно быстро встал с земли при приближении надсмотрщика. Это увидел Сватов и не выдержал. Он молча подошел к Джону и ударом кулака сбил его с ног. Англичанин вскочил и, выкрикивая проклятия, схватился за револьвер. Зенон Федорович выбил оружие из руки противника и надавал ему таких тумаков, что Джон с воплями убежал в свою палатку. Негры повеселели, и с этого дня фактическим начальником каравана носильщиков стал Сватов. Джон оставил экспедицию сразу же, как только она достигла Берега Слоновой Кости. Всё как будто обошлось, но, когда экспедиция вернулась в Петербург, Сватова вызвали в жандармское управление и предъявили ему обвинение в том, что он, будучи в Африке, «пытался поднять революционное восстание среди негров и покушался на жизнь чиновника колониальной службы его величества короля Великобритании».

Колониальные английские чиновники свое дело сделали и нашли полное «сочувствие» у таких же, как они сами, русских жандармов. В результате Сватова сослали в Восточную Сибирь, «без суда и следствия», хорошо еще, что позволили ему взять с собой свои коллекции. Зенон Федорович полюбил таежную Сибирь и остался в ней после отбытия срока ссылки. Он занялся изучением промысловых животных Сибири. Во время гражданской войны партизанил в Забайкалье, а после стал директором соболиного заповедника. Таков жизненный путь этого сердечного, немного угрюмого человека с жесткими седыми усами и проницательным взглядом.

Оказывается, профессор Чертогонов давно уже переписывался со Сватовым по поводу учета соболей в баргузинской тайге. Направляя сюда нас, малоопытных новичков, Петр Александрович был уверен, что мы получим поддержку и помощь от Зенона Федоровича, и учитель наш не ошибся.

Мы готовились к первому выходу в тайгу. Перед нами на широком столе разложена большая карта заповедника. Она вся исписана нитками бесчисленных ручейков, которые прихотливо извиваются по склонам, сливаются друг с другом и рождают таежные реки. Каждый такой ручеек вырыл себе русло-расщелину, узкую и каменистую. Между ручейками – гряды, гривы, и всё это затоплено морем малопроходимой тайги. Только узкие звериные тропы проложены через чащобу, бурелом и каменистые россыпи. Люди здесь пользуются этими тропами для ходьбы по заповеднику и приспосабливают их, убирая с пути валежины, камни и делая на деревьях опознавательные знаки-засечки. Нужно хорошо присматриваться к этим засечкам, чтобы не потерять малозаметную тропку и не попасть в непроходимую крепь.

Ходьба по лесной целине – это труд утомительный и посильный далеко не всякому. Вот такую тайгу нам и предстояло «прочесывать», чтобы зарегистрировать все встреченные на пути следы соболей или самих соболей.

Зенон Федорович, склонившись над картой, делает красным карандашом наброски наших маршрутов, намечает места дневок и ночевок, места, куда следует поднести запасы продовольствия. Мы смотрим на Сватова, как матросы на старого капитана перед дальним плаванием. Да как же иначе – ведь Зенон Федорович уже двадцать лет ходит по всем этим «гривкам», «падям», «ключикам» и не раз учитывал соболей на отдельных участках заповедника. Его прежние записи о соболях будут служить чем-то вроде предисловия к нашей теперешней работе.

Наш экспедиционный отряд был уже в полном своем составе. В него вошли два егеря-наблюдателя: бывший охотник-соболевщик Матвей Иванович Сорокин и эвенк Ядынка. Добровольно включился в отряд и сам Зенон Федорович. Если спросить у этих людей, где они больше провели дней и ночей – в тайге у костров или дома под крышей, — они затруднятся сразу ответить, но каждый не задумываясь скажет, что лес для него — всё равно что знакомый дом. Появился у нас и еще один, седьмой, член отряда, только четвероногий – неизменный спутник Зенона Федоровича – туруханская лайка Туткай. В особенном восторге от собаки был наш юный препаратор Кеша.

Пока мы разбирались с картами и выверяли нужные приборы – высотомеры, часы, шагомеры, термометры, компасы, – наблюдатели готовили топоры, котелки, спальные мешки и разное другое лагерное снаряжение.

Пока мы разбирались с картами и выверяли нужные приборы – высотомеры, часы, шагомеры, термометры, компасы, – наблюдатели готовили топоры, котелки, спальные мешки и разное другое лагерное снаряжение.

Как-то раз к нам в комнату вошел Ядынка и увидел в углу мои горные лыжи, которые я бережно вез от самой Москвы. Пощупав и повертев в руках лыжи, он зацокал языком и неодобрительно покачал головой. Я спросил его:

– Что, Ядынка, разве плохие лыжи?

– Однако, шибко плохой! Доска, а не лыжа! Как будешь сопка ходить такой лыжа?

– А какие же нужны здесь лыжи?

– Э… Че! Сейчас покажу!

С этими словами Ядынка куда-то убежал, а через несколько минут вернулся с парой охотничьих камусных лыж.

– Вот, посмотри!

Я знал и раньше, что таежные охотники не признают наших обычных лыж из крепкого тяжелого дерева.

Они делают себе лыжи из очень тонких, но широких досок, выстругивая их при помощи специального ножа из ствола лиственницы или другого легкого и прочного дерева.

И передние, и задние концы таких лыж слегка изогнуты, а главное в том, что они тщательно обшиты шкурками с ног лося или оленя. Эти шкурки называются «камусы», отсюда и сами лыжи тоже называют «камусы» или «камусные лыжи».

На нижней стороне лыж шкурки расположены так, что волосы лежат по ходу скольжения вперед и нисколько его не задерживают. Наоборот, при скольжении назад шерсть взъерошивается и тормозит лыжу. Это очень удобно при подъеме в гору: можно смело выбрасывать лыжу вперед и опираться на нее всей тяжестью тела, она назад не покатится, и ненужно выписывать сложные «лесенки», «елочки» и зигзаги, как на обычных лыжах.

На горных спусках камусными лыжами управляют при помощи палки – «айгуры» – и частенько – веревками, которые продеты в дырки на передних концах лыж.

Веревки здесь играют роль вожжей и еще помогают лыжнику сохранять равновесие.

Однако у камусов есть большой недостаток: они слишком непрочны, могут легко сломаться и поставить охотника в бедственное положение среди глубоких и сыпучих сибирских снегов, за несколько дней пути от ближайшего жилья. Этого я больше всего боялся и решил идти в тайгу на своих «телемарках», хотя все меня и отговаривали от них.

Смущало только одно – на моих лыжах нельзя ходить в мягких и теплых ичигах, – для такой обуви не подходят жесткие «управляемые» ножные крепления. Но мои лыжные ботинки были на три номера больше, чем надо, легко задевались на меховые заячьи носки, да и морозы были теперь уж не такие сильные: кончался март.

Невидимки

Пятый день мы живем в тайге. Ночуем в юрте, а днем расходимся – каждый по своему маршруту. Зенон Федорович, как хороший начальник штаба, вечером отводит нам участки для обследования и показывает их на карте. Обнаружили уже более десятка соболей, а это не плохо для начала.

Сегодня мне досталась балка ручья Толокнянки – места трудные. Нужно было пройти километров этак пятнадцать-двадцать по каменным россыпям, по стланику, бурелому.

Сегодня мне досталась балка ручья Толокнянки – места трудные. Нужно было пройти километров этак пятнадцать-двадцать по каменным россыпям, по стланику, бурелому.

Никаких троп здесь, кроме звериных, нет; мой путь направляет русло ручья, текущего по распадку. Первая часть пути – вверх по одному из берегов распадка, по старому лесу, а вторая – обратно по другому берегу, где крутые косогоры и осыпи. Справа, по соседнему распадку, в одном направлении со мной идет Кеша, а слева, по узкому хребту, – Матвей Иванович Сорокин.

Утро превосходное. Поднялось солнце и залило тайгу радостным весенним светом.

Даже строгие темные пихты повеселели. Над их вершинами заголубело чистое небо. К полудню на солнечной стороне на камнях и корягах снег сделался влажным.

Стало так тепло, что я сбросил рукавицы и подтянул уши своей шапки.

Впереди сияла под солнцем одинокая скала, поднятая над вершинами леса, как узкая каменная башня. Эта скала манила меня к себе, и я решил сделать попытку взобраться на нее и осмотреться кругом.

Скала казалась совсем близкой, но прошло не меньше часа, пока я добрался до ее подножья. Снял и оставил внизу лыжи. Кстати, лыжи у меня теперь таежные, камусные. Это Зенон Федорович достал из лабаза у юрты свои запасные камусы и подарил мне. Мои же московские поместили в лабаз – пусть лежат там, когда-нибудь кому-нибудь пригодятся!

В мягких ичигах было очень удобно карабкаться по выщербленной скале. Забравшись на высоту двухэтажного дома, я заметил внизу, среди кустарника, двойную цепочку соболиного следа. След показался мне совсем свежим, и я решил, что, когда спущусь со скалы, пойду по нему.

Лезу выше.

В меховой куртке стало жарко, вспотела спина. Снимаю куртку и вешаю ее на сучок молодого кедра, выросшего прямо на камнях. Скала делается почти отвесной, стало страшновато, особенно когда посмотришь вниз. Не спуститься ли обратно?

Но вершина скалы – вот она, совсем близко! Остановился в раздумье.

Вдруг, почти из-под ног у меня, выскочило три зверюшки ростом с небольшую овцу, прыгают вверх по скале, как зайцы. Заметил, что у одной из них из-под верхней губы торчат тонкие белые клыки. Однако это не хищник, это совсем безобидное травоядное животное – кабарга, и ее клыки – всего лишь украшение самцов.

Вдруг, почти из-под ног у меня, выскочило три зверюшки ростом с небольшую овцу, прыгают вверх по скале, как зайцы. Заметил, что у одной из них из-под верхней губы торчат тонкие белые клыки. Однако это не хищник, это совсем безобидное травоядное животное – кабарга, и ее клыки – всего лишь украшение самцов.

Кабарга – жительница малодоступных скал, близкий родственник оленей, но похожа она больше на бесхвостого кенгуру с сильно развитыми задними ногами, прыгающей походкой и стоячими ушами. Никаких рогов у нее нет и в помине.

Кабарги мигом достигли вершины скалы и где-то спрятались там. Тут уж я не стал больше раздумывать и смело полез вверх, чтобы еще раз поближе посмотреть на диковинных животных.

Как только я поднялся на узкую верхнюю площадку, кабарги снова выскочили из-за камней и, прыгая с уступа на уступ, зигзагом стали быстро спускаться по противоположной стороне скалы. Через несколько минут животные скрылись в лесу – как будто их и не было вовсе!

Я осмотрелся. Скала возвышалась над лесом и берегами распадка. Передо мной лежала величавая дикая страна. Лесистые хребты с белыми гребнями и зелеными боками тянулись друг за другом, как исполинские волны, застывшие в неподвижности. Темные пятна кедрача и пихтарника чередовались с более светлыми полосами ельников. Среди них серели массивы оголенных на зиму лиственниц. Всё залито солнцем и как будто отдыхает под лазурным куполом предвесеннего неба.

Я был почти в центре заповедника. Меня окружало шесть тысяч квадратных километров вековой нетронутой тайги. Я думал: «Пройдут годы, десятилетия – и как человек изменит природу».

Во многих местах, где сейчас громоздится дикий бурелом, будут посажены сады или выстроены красивые удобные города. Сила неистовых горных рек будет обуздана и устремится в турбины электростанций. Так должно быть и так будет, – но здесь, на этих хребтах, на вечные времена будет шуметь, зеленеть и укрывать своих зверей заповедная тайга. Ее бережно будут хранить, как память о днях юности нашей Земли. Ее завещают нашим потомкам. Может быть, мой внук или внук этого внука, сто – двести лет спустя, вот так же, как я сегодня, поднимется на эту скалу и увидит здесь мольную кабаргу и услышит тихий рокот зеленого лесного моря. И пусть будет проклят и осужден народом тот, кто по глупости или по злому умыслу поднимет руку на этот неповторимый девственный мир.

Я обернулся к Байкалу. Он виднелся внизу белой затуманенной равниной в зубчатой рамке горных берегов. Над серединой озера стояло пушистое легкое облачко – единственное на небосводе, – прямо как кусок белоснежной ваты, подвешенный за невидимую нить. Тогда я еще не знал, что это облако предвещает непогоду.

Однако долго мечтать на вершине скалы не пришлось, – в одной суконной рубашке стало холодно, стыла потная спина. Спускаться вниз было много труднее и страшнее, нежели подниматься. Главное, что не видишь, куда нужно ставить ноги, и приходится наугад нащупывать ими уступчики и выщербины в камне.

Спустившись, я выкурил папироску и, надев лыжи, пошел по соболиному следу. Он действительно был очень свежий, видимо, зверек прошел здесь всего час- полтора тому назад. В одном месте я нашел остатки съеденной соболем кукши, – они еще не замерзли.

Мне понравилось красивое крылышко птицы, отгрызенное у основания, и я сунул его в карман. След привел меня к старому толстому осокорю, дальше соболиного следа не было. Приглядевшись к стволу дерева, я увидел отверстие дупла немного выше своей головы. Тогда, сломав прутик, я пристроил к нему крыло кукши и, спрятавшись за дерево, начал шелестеть им у входа в дупло. В ответ послышались звуки, знакомые мне еще с учебной зверофермы: «Ях, ях!.. вух, хух!» Это соболь подавал голос. Значит, зверек в дупле, по-видимому, устроился там на отдых после удачной охоты и сытного завтрака. Высунув сколько можно голову, чтобы лучше видеть дупло, и помахивая крылом на прутике, я дразнил соболя, стараясь выманить его наружу. Однако пока слышалось только ворчанье и легкая возня внутри дерева.

Тогда я замер неподвижно и простоял так минут пятнадцать. Наконец вижу: в дырке дупла показалась темная голова хищника с настороженными ушами и выпуклыми устремленными вперед глазами. Меня соболь не замечал, всё его внимание было обращено на крыло кукши, которое я прицепил к коре дерева. Вот соболь высунулся наполовину. Он черного цвета, с нежным серебристым налетом на концах волос. Его мех как живой: колеблется под легким ветерком и блестит на солнце. На горле рдеет яркое оранжевое пятнышко, как непотухший уголек среди темного пепла. Пушники таких соболей называют «экстра»: их шкурки ценятся на вес золота. Наконец-то я вижу баргузинского соболя не в клетке, a нa свободе, в родной его тайге!

Тогда я замер неподвижно и простоял так минут пятнадцать. Наконец вижу: в дырке дупла показалась темная голова хищника с настороженными ушами и выпуклыми устремленными вперед глазами. Меня соболь не замечал, всё его внимание было обращено на крыло кукши, которое я прицепил к коре дерева. Вот соболь высунулся наполовину. Он черного цвета, с нежным серебристым налетом на концах волос. Его мех как живой: колеблется под легким ветерком и блестит на солнце. На горле рдеет яркое оранжевое пятнышко, как непотухший уголек среди темного пепла. Пушники таких соболей называют «экстра»: их шкурки ценятся на вес золота. Наконец-то я вижу баргузинского соболя не в клетке, a нa свободе, в родной его тайге!

От испытанного искреннего удовольствия я невольно засопел носом. Соболь мгновенно обернулся в мою сторону и, сердито крикнув свое «ях, ях», скрылся в дупле.

Делаю запись в полевой книжке, отмечаю по высотомеру высоту над уровнем моря и иду дальше, искать других соболей. Прошел еще километров шесть, записывая всё, что встречалось интересного на пути, главным образом о разных звериных и птичьих следах. Нам ведь нужны различные сведения о природе здешних мест.

С некоторого времени у меня появилось ощущение, что за мной кто-то идет, не показываясь на глаза и не отставая. Сзади часто слышится тревожный крик кедровки. Птица перелетает с дерева на дерево по моему пути и всё время покрикивает, но не я ее интересую, а тот, кто идет за мной.

Обычно кедровки, сойки и сороки так сопровождают крупных хищников, как бы оповещая об их приближении всех других животных. Кто же это меня выслеживает?

Самый сильный хищник баргузинской тайги – медведь, но они сейчас еще спят в берлогах, а остальные здешние звери для человека никакой опасности не представляют.

Такими мыслями я стараюсь успокоить себя, но в то же время жалею, что оставил в юрте ружье и всё мое оружие состоит сейчас из небольшого охотничьего ножа.

Состояние неизвестности становится тягостным. Нужно, наконец, узнать, – кто же всё-таки из таежных жителей интересуется моей особой?

Скатившись на лыжах с невысокого увальчика, я прячусь в густую куртину молодых елочек и смотрю назад на свою лыжню. Из-за гребня увала на миг показалось что-то темное и тут же спряталось обратно. Стою, жду. Больше ничего не видно. Послюнил палец и поднял его вверх, чтобы узнать направление воздушного потока. Так и есть! Слабый ветерок тянет от меня в сторону моего преследователя и предупреждает его, что я здесь спрятался и что от меня пахнет кожей, табаком, металлом, в общем – человеком. Нужно схитрить!

Присмотревшись к окружающим склонам, я круто меняю направление и поднимаюсь на берег распадка, делаю там широкую петлю по густой чаще подлеска, направляю лыжи вниз наперерез своему следу и сворачиваю опять на него, но уже сзади того, кто шел за мной. Маневр удался. Раскатившись под уклон, я нагоняю косматого приземистого зверя темно-коричневой окраски с широкой желтой полосой по бокам тела. Животное сердито заворчало, но, видно, испугалось меня и убежало быстрыми стелющимися прыжками.

Это – росомаха! Один из самых любопытных, неуловимых и коварных зверей тайги.

Это – росомаха! Один из самых любопытных, неуловимых и коварных зверей тайги.

Росомаха – родственница соболя, куницы, хорька, барсука и других куницеобразных, но крупнее и сильнее их всех. Крупная росомаха достигает почти метра в длину. Таежные охотники терпеть не могут этого зверя, особенно те, кто промышляет дичь при помощи капканов и других ловушек. Появившаяся в районе промысла росомаха успевает раньше охотника проверить все его ловушки и сожрать или перепортить попавшуюся дичь, а сама она очень редко попадается в капканы, – умеет распознавать опасные предметы, даже хорошо замаскированные.

Моя росомаха, видимо, ждала, не оставлю ли я на ее долю чего-нибудь съестного.

За нерпами

Мы жили в Сосновке, но почти каждый день уходили в тайгу для наблюдений в ближних окрестностях кордона. (…). Дни незаметно бежали один за другим.

На первомайские праздники к нам приехали гости – целая семья эвенков из дальнего стойбища. Оказывается, эти люди каждый год приезжают сюда к cезону охоты на нерпу, и все сосновцы считают их чуть ли не родственниками.

Глава эвенкийской семьи – старый Ермолай – был давнишним приятелем Зенона Федоровича и, встретившись с ним, долго хлопал его рукой по плечу, обнимал и смеялся счастливым смехом. Потом они часов пять подряд распивали вдвоем чай и обсуждали таежные новости.

Глава эвенкийской семьи – старый Ермолай – был давнишним приятелем Зенона Федоровича и, встретившись с ним, долго хлопал его рукой по плечу, обнимал и смеялся счастливым смехом. Потом они часов пять подряд распивали вдвоем чай и обсуждали таежные новости.

В день Первого мая у нас состоялся митинг. Трибуной служило высокое крыльцо главного дома, которой мы накрыли медвежьими шкурами и украсили хвойной зеленью. Ораторами были почти все присутствующие, начиная с Зенона Федоровича. Выступил и я: рассказал, как празднуют Первое мая в Москве.

Старый Ермолай, взойдя на крыльцо, долго говорил о чем-то по-эвенкийски, обращаясь то к одному, то к другому слушателю. Старый эвенк хорошо помнил те худые времена, когда его маленький бедный народ терзали царские чиновники и неумолимые иркутские купцы, у которых Ермолай всегда был в неоплатных долгах. Сегодня старик благодарил тех, кто сделал эвенков настоящими людьми и навсегда избавил от страшной кабалы.

Странно и непривычно было мне встречать этот лучезарный весенний праздник среди снегов, почти еще не начинавших таять, среди людей, закутанных в меховые одежды.

После митинга мы ели праздничного оленя. Эвенки пригнали с собой десятка полтора домашних северных оленей, на которых они ездят верхом и возят по тайге вьюки. Одного оленя вчера закололи – специально для праздничного угощения. Мы же извлекли из своих запасов банки какао со сгущенным молоком, сахар; жена Сорокина напекла целый ворох пирожков, булочек, «шанежек», и получился у нас настоящий пир.

Закончили мы Первомай стрелковыми соревнованиями. В стрельбе из винтовок нас, разумеется, «обставили» эвенки, трудно в этом состязаться с ними – природными снайперами. Однако когда дело дошло до стрельбы дробью по подброшенным вверх консервным банкам, – победа досталась нам с Петей. Эвенки редко пользуются дробовиком и почти никогда не стреляют птиц «в лет».

В середине мая в тайгу пришла долгожданная весна. Она скоро согнала снег и наполнила леса душистыми испарениями. Впрочем, весна пока коснулась только нижней и средней части горных склонов, вверху же по-прежнему сверкали снегами белки, а просторы Байкала всё так же лежали огромным голубоватым ледником. Много было нужно еще тепла, чтобы растопить его полутораметровую толщу.

Можно было за каких-нибудь полчаса побывать в двух временах года. Если взойти на ближайший к кордону пригреваемый солнцем пригорок, то увидишь там первую зелень и первые таежные цветы – пульсатиллы. Их зубчатые зелено-кремовые стаканчики смело поднимаются к солнцу, раздвигая прошлогодние листья и опавшую хвою. Увидишь там и оживших насекомых – разных жучков, муравьев и паучков-мизгирей. Если посидеть подольше не шевелясь, то можно увидеть, как на старую замшелую колодину вдруг выскочит рябчик-самец и, растопырив крылья, начнет свой весенний токовой танец, посвистывая и кружась на месте.

Но вот захотелось опять вернуться к зиме. Для этого нужно только спуститься к Байкалу и отойти по льду метров на двести от берега. Захваченный с собой термометр сразу же опустится почти до нуля, в лицо пахнет холодом, и невольно начнешь застегивать на все пуговицы свою куртку. Под ногами шероховатый иглистый лед, с которого весенние ветры успели согнать лишь выпавший за зиму слой снега.

На этом льду – там, вдали от берегов, за границей зоны заповедности – идет сейчас оживленный промысел: охота на байкальского тюленя нерпу.

Еще в Москве профессор Чертогонов советовал мне хорошенько познакомиться с промыслом нерпы и собрать некоторые научные материалы по этому зверю. Поэтому я очень обрадовался, когда узнал, что Сорокин собирается на охоту за нерпами и не прочь взять меня с собой за помощника.

На охоте мы должны были пробыть пять-шесть дней и выходить по льду сотни две километров. Такой план был мне по душе, не сомневался я теперь и в своей выносливости, которая была нужна для этого дела. Пока Матвей Иванович налаживал необходимую снасть, я пересмотрел все бывшие в заповеднике книги про тюленей, а главное, внимательно прочел записки Зенона Федоровича о его наблюдениях за байкальскими нерпами. Вот что я узнал из всего этого.

В Байкале водится свой особый вид тюленя, который по-латыни называется «Фока сибирика». Ближайший его родственник живет в Каспийском море, это каспийская нерпа «Фока каспика». Всё это так! Но как же завелись тюлени в обоих этих, хоть и очень больших, но совершенно замкнутых озерах? Ведь тюлени – морские животные, кочующие по беспредельным просторам Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов! Как же мирится нерпа с совершенно пресной байкальской водой?

Наука так отвечает на эти вопросы.

В давно прошедшие времена, около двух миллионов лет тому назад, на юге нашей страны плескалось теплыми волнами огромное море. Оно занимало всю площадь, где теперь раскинулись южно-украинские, донские, казахские степи и закаспийские пустыни. От этого древнего моря уцелели остатки – наши современные внутренние моря, Каспийское и Аральское. Тюлени издавна жили в этом древнем море, и неудивительно, что они сохранились до наших дней в таком крупном его «остатке», как Каспийское море. Тем более что Каспий, хоть и не имеет сейчас сообщения с мировым океаном, но содержит морскую соленую воду; в нем живут не только тюлени, но и многие настоящие морские рыбы. Поэтому Каспийское море больше, чем какой-либо другой замкнутый водоем, имеет право называться морем.

В давно прошедшие времена, около двух миллионов лет тому назад, на юге нашей страны плескалось теплыми волнами огромное море. Оно занимало всю площадь, где теперь раскинулись южно-украинские, донские, казахские степи и закаспийские пустыни. От этого древнего моря уцелели остатки – наши современные внутренние моря, Каспийское и Аральское. Тюлени издавна жили в этом древнем море, и неудивительно, что они сохранились до наших дней в таком крупном его «остатке», как Каспийское море. Тем более что Каспий, хоть и не имеет сейчас сообщения с мировым океаном, но содержит морскую соленую воду; в нем живут не только тюлени, но и многие настоящие морские рыбы. Поэтому Каспийское море больше, чем какой-либо другой замкнутый водоем, имеет право называться морем.

Другое дело – Байкал. Это не что иное, как горная долина, заполненная водами впадающих в нее рек, и, сколько бы ни называли сибиряки свой Байкал «морем», он всё-таки остается настоящим пресноводным озером. Геологам известно, что Байкал никогда не был связан с древним Сарматским морем и не мог «заполучить» из него своих тюленей. Остается предположить, что нерпы проникли в Байкал из Северного Ледовитого океана по Енисею и Ангаре еще в те времена, когда эти реки несли огромную массу воды тающих ледников и были гораздо шире и глубже, чем теперь. Морские животные постепенно, из поколения в поколение, приспособились к пресной воде и изменили свои повадки.

Впрочем, некоторые ученые считают, что Байкал – очень древний водоем и в нем жили тюлени еще до ледникового периода.

По правде сказать, мне даже нравилось, что эта загадка байкальской нерпы окончательно еще не разгадана: по крайней мере, есть над чем подумать будущим исследователям!

Не совсем еще изучен и образ жизни байкальских тюленей. Однако известно, что летом они держатся в открытых водах озера, иногда подплывая к диким необитаемым берегам, чтобы вылезти на прибрежные камни, полежать на них и погреться на солнышке.

Тюлени никогда не отползают далеко от воды, в которую бросаются при малейшей опасности. Насколько ловок и подвижен этот зверь в воде, настолько же он неуклюж, медлителен и беспомощен на берегу.

Поздней осенью нерпы в большом количестве собираются в Чивыркуйском заливе, том самом, который лежит между заповедными берегами и полуостровом Святой Нос. В этот мелководный залив к осени сплывается много рыбы, ею и откармливаются тюлени перед суровой и долгой зимой. Только в конце декабря на Байкале образуется ледяной покров, да и то он часто трескается, раскалывается на отдельные ледяные поля. Поля движутся по прихоти ветра и волн, сталкиваются друг с другом и нагромождают ряды причудливых торосов.

Поздней осенью нерпы в большом количестве собираются в Чивыркуйском заливе, том самом, который лежит между заповедными берегами и полуостровом Святой Нос. В этот мелководный залив к осени сплывается много рыбы, ею и откармливаются тюлени перед суровой и долгой зимой. Только в конце декабря на Байкале образуется ледяной покров, да и то он часто трескается, раскалывается на отдельные ледяные поля. Поля движутся по прихоти ветра и волн, сталкиваются друг с другом и нагромождают ряды причудливых торосов.

В этом ледяном хаосе нерпы находят свои любимые места. Животные устраивают во льду отдушины – «продухи», не давая им замерзать, поддерживая их своим теплым и сильным дыханием и движениями тела всю зиму.

Через свои продухи нерпы постоянно выныривают, чтобы переменить запас воздуха в легких, и вылезают на лед. Когда ледяные поля окончательно смерзаются, тюленьи продухи остаются единственными отверстиями во льду. Чем крепче мороз, тем реже выходят на лед нерпы. В пресной воде температура никогда не бывает ниже нуля, а надо льдом трещат такие морозы, что даже тюленю с его толстой жировой «рубашкой» холодно.

Однако в середине марта, когда на Байкале еще и не пахнет весной, тюленихи покидают теплую и безопасную воду и переселяются на лед. В это время у них появляются детеныши, а тюленята в первые дни своей жизни ни плавать, ни нырять не умеют.

Тюленихи заранее готовят себе надводные логова. Они пользуются тем, что между торосами ветер надувает глубокие сугробы снега и часто такие сугробы имеют форму навеса. Забравшись под нависший сугроб, тюлениха расталкивает своим телом снег, устраивая округлую камеру. Снег подтаивает от теплого тела и дыхания животного, но тут же смерзается и покрывает стенки логова прочной ледяной коркой. Сверху выпадает новый снег и совершенно укрывает тюлениху в логове. В конце концов образуется прочный смерзшийся купол, внутри которого находится укрытое от ветра и мороза помещение. Только сверху купола остается небольшое входное отверстие. Логово устраивается обязательно рядом с продухом, через него тюлениха часто уходит под воду ловить рыбу для себя и для детенышей.

У каждой самки бывает один или два тюлененка. Они остаются в родном логове до весеннего таяния льдов и питаются молоком матери и мелкой рыбой, которую им приносит тюлениха. Однако тюленята очень скоро приучаются нырять в отдушину и делают это потом при каждой тревоге.

Чем ближе к весне, тем слабее морозы и тем чаще выходят на лед тюлени. Когда же апрельское солнце начнет заметно пригревать и сгонит со льда снег, нерпы уже регулярно принимают «солнечные ванны». Часами лежат они у края отдушин, греют на солнце то один, то другой бок и часто засыпают, разморенные теплом. Тут-то и «скрадывают» их охотники.

Чем ближе к весне, тем слабее морозы и тем чаще выходят на лед тюлени. Когда же апрельское солнце начнет заметно пригревать и сгонит со льда снег, нерпы уже регулярно принимают «солнечные ванны». Часами лежат они у края отдушин, греют на солнце то один, то другой бок и часто засыпают, разморенные теплом. Тут-то и «скрадывают» их охотники.

Вооружение байкальского охотника-нерповщика состоит из надежной, хорошо пристрелянной винтовки, большого острого ножа, бинокля и «нерповых» санок. Это такие небольшие легкие салазки, сделанные по типу оленьих нарт. На них охотник складывает весь свой скарб: запасную одежду, пищу на несколько дней, боеприпасы, примус с керосином или просто угольную печку-мангал, сделанную из старого ведра.

Необходимой принадлежностью нерповых санок служит так называемый «парус». Это кусок белой материи, размером в квадратный метр, который натягивается на деревянную рамку. Парус можно быстро укрепить в передней части санок так, чтобы он прикрывал собой поклажу на санках и охотника, если тот встанет на колени сзади санок. Парус делается обычно неправильной формы и издали похож на стоящую вертикально льдинку-торос. Этим-то и обманывают тюленей. Охотник идет по льду, волоча за собой санки и осматривая в бинокль окрестности. Тюленя, лежащего у продуха, можно увидеть километра за два: зверь хорошо выделяется своим темным телом на голубовато- белом фоне льда. Как только замечена нерпа, охотник ставит парус и, пригнувшись за ним, не торопясь подходит к зверю против ветра, толкая впереди себя санки. На шапку охотник надевает белый колпак, чтобы она не темнела над парусом.

Но вот зверь уже близко. Охотник опускается на колени и осторожно, бесшумно подползает к нерпе, наблюдая за ней через дырку-бойницу, проделанную в парусе. В это время нужно двигаться с остановками, замирая на месте всякий раз, когда зверь поднимет голову. Наконец, до тюленя не более сорока-пятидесяти шагов – можно уже стрелять! Охотник осторожно выставляет в бойницу ствол винтовки – всего на два- три сантиметра – и целит зверю в голову. Только в голову! Если стрелять нерпе в туловище, – она, даже смертельно раненная, успеет плюхнуться в отдушину, нырнет и безвозвратно пропадет для охотника.

С убитого тюленя снимают шкуру вместе со слоем жира. Мясо нерпы, особенно старой, оставляют на льду как отброс.

Весенний байкальский лед как острая терка. Он очень быстро «съедает» подошвы у сапог и насквозь протирает брюки на коленях и рукава на локтях. Поэтому у каждого нерповщика должно быть по нескольку пар наколенников и налокотников, сшитых из толстой лосиной или тюленьей кожи.

На сапоги охотник натягивает «моршни» – нечто вроде самодельных калош из шкуры с шерстью наружу, Моршней тоже нужно иметь пары две, а то и три. Всю эту нужную «снасть» и заготовил Матвей Иванович, пока я копался в литературе о тюленях.

На охоту мы вышли, едва только начало рассветать. Небольшой утренний морозец чуть-чуть пощипывал уши. Наши санки хоть и были порядочно нагружены, но катились по льду легко. Стоило лишь посильнее натянуть лямку, как они тотчас же нагоняют тебя и стукают передком по икрам. Только когда мы переваливали гряды торосов, – приходилось трудновато. Санки то скатываются в сторону, то заклиниваются между смерзшимися льдинами. Матвей Иванович добродушно поругивается и иногда просто подхватывает свои санки на руки и переносит их через торосы. Мне такой прием был не под силу, и приходилось основательно впрягаться в веревочную лямку, налегать на нее то грудью, то спиной, протаскивать санки сложным извилистым путем. Но вот торосистый участок остается позади, санки снова становятся послушными, невесомыми, и мы бодро шагаем дальше.

На охоту мы вышли, едва только начало рассветать. Небольшой утренний морозец чуть-чуть пощипывал уши. Наши санки хоть и были порядочно нагружены, но катились по льду легко. Стоило лишь посильнее натянуть лямку, как они тотчас же нагоняют тебя и стукают передком по икрам. Только когда мы переваливали гряды торосов, – приходилось трудновато. Санки то скатываются в сторону, то заклиниваются между смерзшимися льдинами. Матвей Иванович добродушно поругивается и иногда просто подхватывает свои санки на руки и переносит их через торосы. Мне такой прием был не под силу, и приходилось основательно впрягаться в веревочную лямку, налегать на нее то грудью, то спиной, протаскивать санки сложным извилистым путем. Но вот торосистый участок остается позади, санки снова становятся послушными, невесомыми, и мы бодро шагаем дальше.

Заповеднику нужен был небольшой запас тюленьего жира для смазки походной обуви, переметных сум, разных ремней, нужно было пять-шесть нерпичьих шкур. Вот этих-то пять-шесть тюленей и должны были добыть мы с Сорокиным.

Просматривая в бинокль байкальские просторы, я несколько раз замечал черные движущиеся или неподвижные предметы и готов был уже воскликнуть: нерпа! Однако, присмотревшись, различал, что это такие же, как и мы, охотники с санками.

Отойдя от заповедного берега километров на двадцать, мы увидели целый охотничий лагерь. Нерповщики выехали на промысел на лошадях, с палатками, с матрацами, чуть ли не со всем своим домашним имуществом. Так промышляют нерпу зверобойные артели с низовьев реки Баргузина. Матвей Иванович держал путь на северо-запад, туда, где меньше охотников. В ту же сторону ушли еще неделю назад и наши гости эвенки.

В первый день похода мы только и делали, что шли и шли. Поздно вечером остановились на ночлег. Кругом, кроме льда, ничего и никого не было, но несколько раз нам встретились тюленьи продухи. Сорокин надеялся, что завтра с утра мы скоро обнаружим и самих тюленей.

Перед сном закусили консервами, вскипятили на примусе чай. Потом постелили на лед несколько косульих шкур, которые у нас были с собой, положили на них спальные мешки и забрались в них, прихватив с собой, на всякий случай, свои винтовки.

Мне еще не приходилось ночевать вот так – посреди безжизненной ледяной пустыни, без костра и без чащи леса над головой. Было как-то неуютно, особенно когда среди ночи подул холодный северный ветер и звезды закрылись мутной облачной пеленой. Тут я еще раз убедился, какая хорошая вещь – спальный мешок! Это, по сути дела, переносная квартира, в которой хоть и очень тесно, но зато тепло, мягко и спокойно. Наши мешки из оленьих шкур имели еще покрывала из прочной материи, пропитанной вареным маслом. В таком мешке не страшны ни дождь, ни ветер, пи мороз.

Мыс Покойники

В Томпе есть радиостанция. Она приняла из Красноярска телеграмму, адресованную мне и Пете Му- руеву. Связист-эвенк привез эту радиограмму на оленьей упряжке к нам в Сосновку, проделав за день около ста километров. Вот что было в радиограмме:

«Проведите наблюдения весеннего пролета озере Рангатуй зпт нужно добыть несколько уток косаток тчк Я Саянах привет Чертогонов».

За время нашего пребывания в Соболином заповеднике это была вторая радиограмма от Петра Александровича.

За время нашего пребывания в Соболином заповеднике это была вторая радиограмма от Петра Александровича.

В первой профессор поздравлял нас с удачным началом работы, передавал кое-какие указания и сообщал, что сам собирается выезжать в Саяны. Мы же за это время успели послать Чертогонову шесть донесений – каждое слов по пятьдесят! Теперь мы получили от начальника экспедиции новое, очень интересное задание.

Небольшое болотистое озеро Рангатуй находится на перешейке Святого Носа. Несколько узких протоков соединяют его с Байкалом. Через Рангатуй пролегает большой пролетный путь водоплавающих птиц.

Каждую весну миллионы уток, гусей, куликов, водяных курочек и других птиц возвращаются в Восточную Сибирь со своих далеких зимовок в Индии, Южном Китае, Вьетнаме, Малайе. Много тысяч лет совершают птицы свои сезонные перелеты, и за это время у них выработались определенные воздушные трассы – пролетные пути, по которым они летят, собираясь в некоторых местах в огромных количествах. Такие места – озера или болота, лежащие на пролетных путях, – служат для птиц своего рода станциями, где останавливаются пернатые путешественники на кратковременный отдых и кормежку.

Озеро Рангатуй можно назвать крупной узловой станцией, которая обслуживает сотни тысяч перелетных водяных птиц. О невероятных скоплениях дичи на Рангатуе во время весеннего перелета упоминают ученые и путешественники по Восточной Сибири.

Однако подробного описания этих скоплений еще не было сделано. Мало известно даже о том, какие виды уток, гусей и других птиц летят через Рангатуй, в каком количестве, как долго они там задерживаются, чем питаются, какие враги их преследуют там. А эти сведения очень важны и нужны.

Водоплавающие птицы – богатство Северной Сибири, это пища многих сотен людей, живущих в тундрах дальнего Севера.

Очень часто благополучие целых селений эвенков, якутов или юкагиров зависит от того – много или мало прилетит птиц на лето в их охотничьи угодья и сколько они заготовят себе дичины – соленой, копченой, сушеной, мороженой – на долгую зиму.

Птичьи станции на пролетных путях – место смотра, где человек может окинуть хозяйским глазом дичные богатства своей страны, прикинуть, каковы виды на промысел в северных областях, и подумать, что нужно сделать, чтобы сохранить и увеличить эти богатства. Вот зачем посылал нас на Рангатуй профессор Чертогонов.

Ну, а утка косатка? Это птица сибирская, ее не увидишь ни под Москвой, ни под Ленинградом, ни в плавнях Днепра. Птица очень красивая. Самец в весеннем оперении раскрашен в разные цвета: спина у него темнобурая с беловатыми полосками поперек перьев; шея белая, голова красноватая сверху и темнозеленая с боков, на затылке длинная косичка из нежных перьев; на плечах, как бараньи рога, закручиваются украшения из бархатно-черных перьев, в общем – сказочная птица! Петр Александрович, видимо, хотел доставить в Москву, для института, несколько свежих чучел косаток и поручил «нам добыть их.

Итак, на Рангатуй! Но как до него добраться? Самая прямая дорога – всего около ста километров – это по льду, через Чивыркуйский залив. Однако уже середина мая – такое время, когда лед на Байкале усиленно тает, распадается на длинные тонкие иглы и вот-вот его окончательно разрушит первый же весенний шторм, Который придет с южной части озера. Правда, у наших сосновских берегов еще можно ходить по льду пешком, но ни на лошадях, ни на оленях ездить уже нельзя.

Итак, на Рангатуй! Но как до него добраться? Самая прямая дорога – всего около ста километров – это по льду, через Чивыркуйский залив. Однако уже середина мая – такое время, когда лед на Байкале усиленно тает, распадается на длинные тонкие иглы и вот-вот его окончательно разрушит первый же весенний шторм, Который придет с южной части озера. Правда, у наших сосновских берегов еще можно ходить по льду пешком, но ни на лошадях, ни на оленях ездить уже нельзя.

Летом можно было бы пробраться к Рангатую и сухим путем, через тайгу, по малохоженным звериным тропам, через гольцы Баргузинского хребта. Но сейчас этот путь еще закрыт, так как на перевалах лежат непроходимые снега, угрожающие лавинами на крутых склонах. Нельзя идти и прямо по берегу Байкала. Этот путь тоже закрыт и закрыт всегда и для всякого, кто не имеет крыльев. Отвесные, головокружительной высоты скалы во многих местах подходят вплотную к воде и не оставляют даже узкой береговой полоски. Прямо у грозных утесов – многометровая глубина и яростный прибой холодных воля.

Через такие «прижимы» не пройдет ни медведь, ни лисица, разве что легкая кабарга сумеет с риском для жизни проскочить по едва заметным выщербинам на каменной стене.

Мы призадумались, – как же быть?

Ждать, когда совсем растает лед и откроется навигация, чтобы на лодке пересечь Чивыркуйский залив? Но это будет дней через десять-двенадцать, а весенний перелет тем временем закончится и никаких птичьих сборищ на Рангатуе мы уже не застанем. Оставалось одно: пользуясь считанными днями, немедленно отправляться по льду пешком.

Зенон Федорович не советовал нам пускаться в этот опасный путь и говорил:

– Вы знаете, что такое иглистый лед? Это смертельная ловушка! Идешь по нему, всё как будто ладно. Потом вдруг чувствуешь, что под ногами лед ходуном ходит, как трясина, и если не успеешь выскочить на твердое местечко, – эти ледяные, вертикально стоящие веретена неожиданно разойдутся, пропустят ваше тело вниз, а потом снова сомкнутся у вас над головой, – тут вам и могила! Много я таких случаев знаю, и никто еще не сумел выкарабкаться.

Однако мы спорили, говорили, что, мол, это не просто охотничья прогулка, а поход в интересах науки. Зенон Федорович, в конце концов, махнул на нас рукой;

– Ну, как знаете, а я должен был предупредить вас об опасности.

Я пошел за советом еще к Матвею Ивановичу Сорокину. Он сразу же спросил:

– А крепко вам нужно идти на Рангатуй?

– Крепко! Обязательно нужно!

– Ну, тогда можно и рискнуть.

Сорокин посоветовал нам взять с собой длинные легкие шесты и нести их всё время в руках:

– Как почуете, что ноги под лед уходят, бросайте шест, а сами на него падайте грудью и ползите вместе с шестом, пока не выберетесь на крепкое место.

Кеша уговаривал и его взять на Рангатуй; вызывался сопровождать нас и Сорокин, но мы с Петей твердо решили идти только вдвоем. Сборы были быстрые. Мы взяли нерповые санки – одни на двоих, – дробовые ружья, патроны, один бинокль, небольшой запас пищи, всё, что нужно для препарирования птиц, и вытесали из сухой лиственницы по хорошему, крепкому шесту.

В путь тронулись рано утром. Лед под ногами был пока твердый; мы шли быстро, изредка оглядываясь назад, на Сосновку. Там, на вышке маяка, долго виднелась кучка людей. Это стояли Зенон Федорович, Сорокин, Ядынка и Кеша. Они наблюдали за нами в бинокли.

В путь тронулись рано утром. Лед под ногами был пока твердый; мы шли быстро, изредка оглядываясь назад, на Сосновку. Там, на вышке маяка, долго виднелась кучка людей. Это стояли Зенон Федорович, Сорокин, Ядынка и Кеша. Они наблюдали за нами в бинокли.

Чтобы сократить время похода по льду, мы взяли прямой курс на полуостров Святой Нос, на его выдающийся в нашу сторону мыс Покойники. Оттуда уже можно было пройти по берегу до самого Рангатуя.

Петя рассказал мне, почему этот лесистый мыс носит такое унылое название.

Оказывается, к нему подходит течение, которое омывает северо-восточные берега Байкала, самые опасные для плавания. В былые времена, когда не было моторных катеров, об эти берега во время бурь часто разбивались рыбачьи парусные суденышки и гибли здесь люди. Трупы утопленников уносило течением, и потом их выбрасывали волны на берег угрюмого мыса. Мертвецов находили их товарищи и хоронили в прибрежной холодной земле. Много безымянных могил сторожит старый мыс, потому и дали ему люди название «Покойники».

Санки мы везли по очереди, часто сменяя друг друга, перебрасываясь на ходу шутками и всматриваясь в далекую темную громаду – Святой Нос. Она медленно, очень медленно вырастала и становилась яснее в очертаниях. Лед кругом нас темнел густой синевой, как морская вода. С левой руки громоздились скалы баргузинского берега, сверху их покрывал зеленый пушистый ковер тайги.

В одном месте я заметил у самого берега какую-то темную фигурку. Мне показалось, что на камне сидит неподвижно человек и смотрит на нас. Петя взял бинокль, присмотрелся и воскликнул:

– Ага! Проснулся!

– В чем дело? – спросил я.

Петя передал мне бинокль:

– А ну, посмотри-ка!

Я поймал в поле зрения бинокля маленькую черную фигурку и увидел, что она вовсе не маленькая и что это не человек, а медведь. Зверь сидел на задних ногах, упираясь передними в лед, и, по-видимому, следил за нами. Нас разобрало любопытство.

– Подойдем поближе, – предложил я.

Стали приближаться к берегу. Медведь всё сидел неподвижно и только тогда, когда до него оставалось не больше ста шагов, нехотя поднялся и медленно скрылся среди прибрежных камней. Мы повернули на свой прежний путь. Меня удивило, что этот, медведь был совсем черный, как уголь. Оказывается, такая окраска меха у большинства баргузинских медведей. Так состоялась моя первая встреча с медведем на воле.

Стали приближаться к берегу. Медведь всё сидел неподвижно и только тогда, когда до него оставалось не больше ста шагов, нехотя поднялся и медленно скрылся среди прибрежных камней. Мы повернули на свой прежний путь. Меня удивило, что этот, медведь был совсем черный, как уголь. Оказывается, такая окраска меха у большинства баргузинских медведей. Так состоялась моя первая встреча с медведем на воле.

Отшагав за день около сорока километров, мы решили выйти на берег и устраиваться на ночлег. У самого берега лед подтаял и образовался закраек метра полтора шириной. Мы перебрались через эту полоску воды, положив свои шесты в качестве перекладин, по ним перетащили санки, удлинив лямку ремнями от ружей.

Поздно вечером, сидя у костра, мы прислушивались к звукам ночной тайги. Где-то недалеко завывала сова; несколько раз было слышно, как с кручи сыплются камни, стронутые каким-то пробежавшим зверем, а высоко в звездном небе гоготали пролетающие гусиные стаи.

Весна уже уверенно хозяйничала в тайге и теперь наступала на последний оплот зимы – байкальский лед.

Несколько раз ко мне приходила тревожная мысль – доберемся ли завтра до мыса? О том же, по-видимому, думал и Петя, это было заметно по его озабоченному лицу. Однако о своих сомнениях мы друг другу не говорили.

Я проснулся еще затемно. Было прохладно, костер наш потух, и, чтобы согреться, я несколько раз обежал вокруг стоянки.

Проснулся и Петя. Он пробормотал что-то непонятное и сразу же пошел на берег. Вернувшись через несколько минут, Петя сообщил, что водяной закраек за ночь стал шире, и наших шестов уже недостаточно, чтобы перебраться на лед. Обсудив положение, мы решили немедленно отправляться дальше. Подыскали у берега две валежины, которые были нам под силу, и соорудили из них кладку через закраек. По ней перелезли с санками на лед и, высмотрев в предрассветной мгле очертания берегов Святого Носа, тронулись в путь.

К десяти часам дня мы без приключений достигли устья реки Чивыркуй, но здесь нас ждало серьезное препятствие. Чивыркуй давно уже освободился от зимних оков и гнал свою быструю воду на байкальский лед. Поверх льда образовался громадный разлив, и не видно было, где его граница. Неизвестно и то, в каком состоянии был лед под водой; возможно, что он уже превратился в тонкую ноздреватую корку.

Мы пошли в обход разлива, свернув со своего пути вправо. Долго шли, удаляясь от устья реки в открытый простор Байкала, а разливу не было и конца. Наконец слой воды на льду стал меньше и постепенно сошел на нет. Мы обошли разлив, но потратили на это около трех часов и сильно удлинили свой путь.

Погода стала портиться. Голубое весеннее небо заволакивалось серой облачной пеленой, всё стало угрюмым, неприветливым. С юго-запада потянул сырой ветер. Петя остановился, подставив ветру свое широкое усталое лицо, и покачал головой.

– Далеко нам еще шагать, – сказал он, – а лед, однако, ненадежный!

Ко мне тоже всё сильнее подступала тревога. Нужно спешить, спешить не щадя сил, чтобы засветло подойти к берегу. Теперь мы пересекали Чивыркуйский залив, и лед здесь был гораздо тоньше, чем в открытом Байкале.

Мы оба уже устали и всё тяжелее опирались на свои шесты. В одном месте я сильно ткнул шестом в лед и вдруг почувствовал, что он уходит вниз, выскальзывая из руки. Я остановился, пораженный, и еще раз попробовал пробить лед. Шест легко пронизывал его толщу, скользя между длинными кристаллами- иглами. Под ногами заколебалось, послышался угрожающий шелест, и я побежал прочь от опасного места, стараясь как можно легче ступать ногами. Дальше лед был тверже и не пробивался шестом.

Мы быстро шли, напрягая остатки сил, но вечер обгонял нас и заволакивал всё окружающее пространство серой дымкой. Сумерки усиливались от надвигающейся с юга пепельно-серой тучи, которая росла на наших глазах. Мы опасливо поглядывали на нее и почти бежали в сторону темной громады Святого Носа.

Берег полуострова медленно приближался, вытягиваясь к нам тупым клином мыса. Это и был мыс Покойники,

Берег полуострова медленно приближался, вытягиваясь к нам тупым клином мыса. Это и был мыс Покойники,

Зенон Федорович перед походом говорил нам, что на Покойниках живет постоянно только одна семья, семья знаменитого в здешних местах охотника – деда Ильи. Сам старый Илья служил сторожем в рыболовецкой артели. Он охранял дощатый барак да рыборазделочный сарай, которые пустовали всю зиму. Сюда только к весенней путине приезжала бригада рыбаков из Усть-Баргузина, поселялась в бараке и ловила рыбу в Чивыркуйском заливе до осени. Потом рыбаки снова покидали угрюмый мыс до весны, оставив всё свое хозяйство на попечение деда Ильи. Так и жил старик всю долгую зиму, вдали от людей, со своей женой и дочерью в маленькой бревенчатой избушке и промышлял между делом лисицу и белку, медведя и кабаргу на лесистых хребтах Святого Носа…

Про Илью рассказывали, что он за свою жизнь убил не менее сотни медведей, расправляясь с ними не только ружьем, но и рогатиной, топором, а то и просто ножом. Любил Илья такие богатырские поединки. Бывал не раз под разъяренным зверем, видел смерть в лицо, но пересиливал и приканчивал зверя. Дед Илья и сейчас еще, на склоне лет, удивлял всех своей силой и бесстрашием. Зенон Федорович советовал нам погостить у старого охотника. «Он вам такое расскажет, этот Илья, – говорил Сватов, – что ни в какой книге не вычитаешь. Только не зовите его дедом, зовите дядюшкой – за «деда» обидится, не хочет признавать себя стариком».

Вспоминая советы Зенона Федоровича, я отстал от Пети и увидел издали, как он остановился, а потом встал на санки, которые вез, и беспокойно осматривался по сторонам. Вскоре я понял, почему остановился мой товарищ: дальше идти было некуда.

Между берегом мыса и нами было разводье километра полтора шириной. Ветер морщил темную воду и гнал в нашу сторону невысокие быстрые волны. Они ударялись в кромку льда, лед шелестел, изгибался, и обваливался, рассыпаясь на иглы. Между нами и разводьем была еще полоска льда, но, видно было, чем ближе к воде, тем трухлявее лед. У самого прибоя воля колыхалось серое месиво искрошенного льда и воды.

Мыс Покойники, такой уже близкий к нам и в то же время недосягаемый, ощетинился темной щеткой тайги и сумрачно молчал. Никаких живых звуков не доносилось с берега и не видно на нем ничего, что говорило бы о присутствии человека.

Петя положил мне на плечо руку и, пристально посмотрев в глаза, тихо спросил:

– Что будем делать?

Близок локоть…